抜歯後の再出血した時の対処法と注意点

2023年12月23日

抜歯を歯科医院で行い、血が止まったことを確認して家に帰ったのに、また出血してきて困った経験などはないでしょうか?出血量にもよりますが、不安になる方も多いと思いますので、今回はそのような場合の対処法と基本的な抜歯後の注意点についてお伝えしたいと思います。

【再出血した時の基本的な対処法】

もしも再出血してきた場合は、抜歯したところを清潔なガーゼやティッシュでしっかりとかみましょう。ガーゼまたはティッシュなどを、自分の歯と同じくらいの大きさに丸めて、30分間しっかりとかみ続けます。ゆるくかむのではなく、しっかりかむのがポイントです。

その後、出血量が減れば、問題ありません。

【抜歯後の注意点】

①うがいを控える

よく抜歯後に気持ち悪い、血の味がするからといって、何度もうがいをされる方がいます。

血が止まらないからといって口をゆすぎすぎてしまうと、血液のカサブタのようなものが剥がれ、血が止まりにくくなります。また、血液のカサブタができなければ再び出血してきてしまいます。

足を擦りむいてケガした時を思い浮かべてください。出血してから時間が経つと、血が固まってきてカサブタになっていますよね?お口の中でも同じことです。

出血している理由は、「傷口を治そうとしているため」なのです。

出血を気にして何度も激しくゆすぐことをせずに、清潔なガーゼやティッシュで圧迫して血を止めましょう。

もし激しくゆすいで血のカサブタができるのを妨げてしまうと、傷口が塞がらずにドライソケットと呼ばれる状態になってしまいます。

ドライソケットとは、抜歯した後の穴が血液で覆われず、顎の骨がむき出しになってしまう状態の事を言います。骨の上に歯ぐきが作られず、食事の際ものが入り込むと骨に直接当たるため激しい痛みを伴います。口を激しくゆすぐことを避ければドライソケットになることはありません。

抜歯後の血液は、粘膜を保護するのに大切な役割がありますので、特にうがいのし過ぎなどには気をつけましょう。

もし口の中に血が溜まってしまい気持ちが悪い場合は、吐き出すようにして、できるだけゆすがないようにしましょう。不快に感じる方もいるかと思いますが、1~2日は口を激しくゆすぐのは控えてください。

②血流が良くなるようなことはしない

具体的には、以下のことはしないようにしましょう。

・お酒を飲まない

・激しい運動をしない

・長風呂はしない

抜歯をした後にお酒を飲んだり、激しい運動や長風呂をすると、血の巡りが良くなって出血しやすい状態になり、再度出血することがあります。抜歯をした当日は、お酒を飲むことは控えて、運動などの血流が良くなりそうなことも翌日以降に行うようにしましょう。また、お風呂はシャワー程度にしてからだが温まり過ぎないようにしましょう。

抜歯をした当日~2日後は、だ液に血が混じったり、血の味がしたりすることはあるかもしれません。しかし、特に感染を起こすなどの異常がなければ、出血や痛みは徐々に軽減してきます。

歯を抜いた部分は触らないようにして、体を安静にしましょう。

③処方された薬はきちんと飲む

感染などのトラブルを避けるために、処方されたお薬は指示通りに飲んでください。

痛み止めの薬、感染予防の抗生物質を処方すつことが多いかと思いますが、痛み止めは痛みがあった時だけで大丈夫です。

抗生物質は痛みがなくても全て飲みきるようにしましょう。痛みがないからといって、途中で抗生物質を飲むのを止めてしまう人が少なくありません。しかし、抗生物質をこういった中途半端な使い方で服用することは非常に危険です。抗生物質は適切な濃度、適切な期間使用することで、抗菌力が効果的に発揮されるため、細菌は生き残ることができずに死滅します。もしも中途半端な濃度、中途半端な期間で抗生物質を使用すると、細菌は死なない程度の抗菌力によって、「耐性」を獲得してしまうことになるのです。

薬のアレルギーがある方や、現在別の薬を飲んでいる方は、事前に医師やスタッフにお伝えください。おくすり手帳をお持ちの方は、抜歯の際に持ってきていただけると幸いです。

薬を飲んでお腹がゆるくなったり、気分が悪くなったりしたらすぐにご相談ください。

④抜歯した部位を指や舌で触らない

歯を抜いた部位というのは傷口です。そのため、指や舌で触ってしまうとばい菌が入り感染をおこす原因となってしまいます。またせっかくできたカサブタがはがれてしまい、治りが悪くなったり痛みが出ることもあります。

気になるからといって、むやみにさわらないようにして下さい。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

血が止まっているはずなのに血の味がするのは不安になりますよね。出血は止まっていても、通常は翌日くらいまでは「唾液に血がにじむ」ので、血の味がしたとしても、この程度であれば気にしなくても大丈夫です。口の中は常にだ液が流れているので、だ液と血液が混じることでにじんだ程度の血の量でも多く感じてしまいがちです。抜いたところからダラダラと絶えず目に見えて出血し続けていて、かんでいるガーゼなどがすぐに血で染まってしまうようであれば、対処が必要です。しかしながら、実際はそこまでの量ではないことがほとんどです。

また、もしもドライソケットになったしまった場合は、抜歯後2~3日で痛みが出始め、ズキズキと激しく痛むのが特徴です。もしも抜歯後、痛みが長引いて弱まらない(2週間程度、あるいはそれ以上)、特に飲食時の刺激で痛むなどの症状がありましたら、すぐに歯科医院に来院してください。

抜歯後は傷がある状態ですので、日常生活に支障はないですが、血の巡りが良くなるようなことや抜歯後の穴を傷つけるようなことはやめましょう。

細菌以外の原因で歯がだめになる?〜咬耗症について〜

2023年12月17日

むし歯や歯周病が口の中の細菌によって歯をダメにしてしまうことはみなさんよくご存知のことかと思います。では、細菌以外のものによって歯がもろくなったり、傷んでしまうことがあるのをご存知でしょうか?

むし歯、歯周病につづく歯科疾患として知られるのがtooth wear。初めて聞かれる方も多いのではないでしょうか。

聞きなれない言葉だと思いますが、歯科の用語で、口の中の細菌が原因ではないのに、歯が溶けたりかけたりする病状のことを意味します。

Tooth Wearは大きく4つに分類されます。

・咬耗症(こうもうしょう)

・磨耗症(まもうしょう)

・酸蝕症(さんしょくしょう)

・アブフラクション

これは、生活習慣・口腔習癖によって引き起こされる歯の病気と言えるかもしれません。

今回はこのTooth Wearの中でも、咬耗症についてご説明していきたいと思います。

【咬耗症ってどんなもの?】

通常、食事をするをときには、上の歯と下の歯は接触してかみ合うことによって、食べ物をかみ砕きすり潰しています。そしてそれが、体内に運ばれ、栄養となります。

この時、上の歯と下の歯はほんの少しずつですが削れていっています。実際に生えたての歯というのは尖っているのに、使っているうちに丸っぽくなめらかになていくものです。生えたてのお子さんの歯を見ると、想像しているよりも鋭利な部分もあるのが特徴的です。

咬耗自体は、誰にでも起こっているものであり、特別珍しいことではありません。使っているうちに道具の形が変わっていくことに似ています。

毎日の食事によって少しずつ歯への負担は増加していきますが、他に悪い口腔習癖や歯への負担となる食生活などによりさらに歯が削れてしまいます。

これが病的に現れたものが咬耗症です。

【咬耗症の原因は?】

咬耗症の原因としてはさまざまなものがあります。

①歯ぎしりやかみしめ

寝ている間の「歯ぎしり・かみしめ」を無意識のうちにやってしまっている方もいるのではないでしょうか?起きたら顎がなんだかだるかったり、痛いこともあるかもしれません。

また「食いしばり」も歯には強い力がかかっています。特に寝ている間というのは、起きているときよりも更に強い咬合力がかかっているというデータもあります。このような習癖がある人は気をつけなければなりません。

②食習慣

・硬い物をかむのが好き

硬いものをかむのは悪いことではありません。しかし、その頻度が問題です。

過度に氷やするめなどの硬いものを好んで食べていると、時に歯がすり減るだけでなく欠けてしまうこともあります。

・咀嚼(そしゃく:食べ物を噛む動作)時間

丸呑みせず、しっかりとかむことは大事です。

ただ、咀嚼時間が過度に長いとそれだけ、歯に負担がかかり歯がすり減ってしまう可能性はあります。適度にかむことを意識してください。

【咬耗症をさらに悪化させる増悪因子】

①歯並び

歯並びやかみ合わせが悪く理想的な位置に歯が並んでいない場合、上の歯と下の歯の噛み合わせが、どうしても強くぶつかり合ってしまったり強く擦れてしまう事があります。そうすると、その歯の強く当たっている所だけが過度に削れて形が変わってしまいます。

変に歯がすり減っていたり、形が変わっているところがあるときは要注意です。

②被せものや詰めもの

クラウン(被せもの)やインレー(詰めもの)が歯よりも硬い素材のものだと、かみ合う相手の歯はその硬さに負けて少しずつすり減っていきます。

【咬耗症の症状】

咬耗症は、気づかないうちに日々の積み重ねによってジワジワと歯が削れていきます。

実際にどのような症状が起こるのでしょうか。

①歯の形が変わっていく

上の歯と下の歯がかみ合っている部分が異常に削れてしまっている場合などは、咬耗症と診断されます。少しずつの変化は気づきにくいかもしれませんが、もともとの歯の形から大きく変わってしまっている場合などはご自身が目で見て分かるでしょう。

②知覚過敏

ご自身で一番分かる症状としては「知覚過敏」です。

これは、歯の表面を覆っている硬いエナメル質というものが、徐々に削れていくことによるものです。エナメル質がすり減って無くなってしまうと、エナメル質の下にある象牙質が表面にむき出しの状態になります。象牙質には、神経へと続く象牙細管(ぞうげさいかん)という細い管があるので、象牙質がむき出しになると痛みを感じるようになります。

これによって、冷たいものなどがしみる知覚過敏になるのです。

【咬耗症の治療】

治療法は、患者さんの症状の進行具合や原因によってそれぞれ異なります。

①食生活・生活習慣について

まずはご自身の食生活・生活習慣をお聞きして、咬耗症となっている原因をできるだけ取り除くことから始めます。まずはご自身が「なぜ咬耗症になったのか?」を自覚することが重要です。そして、日常生活においてできるだけ歯への負担をかけないようにしていきましょう。

②寝る時にマウスピースを使用する

寝る時の歯ぎしりや食いしばりが強いことにより咬耗症が起こっている場合には、少しでも歯がすり減ってしまうのを防止するためにマスウピースを作成し、寝るときに使用してもらいます。

このマウスピースは歯形を採ることにより、一人一人オリジナルのマウスピースを作ります。これは歯科医院でしか作ることはできません。

保険で作成することはできますが、マウスピースを失くしてしまったり壊してしまっても、一度作ると最低半年間は作り直すことができませんので気をつけましょう。

③矯正治療を行う

かみ合わせや歯並びが悪いことによって起こっている咬耗症には、それを解消するために歯科矯正が必要になります。

④知覚過敏の治療

冷たいものがしみる知覚過敏には、その状態によって治療法はさまざまですが、薬剤を塗布する方法やプラスチックの材料などを使って削れているところを覆う治療を行う方法があります。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

ただ歯がすり減ってきたからと放置していると、知覚過敏などの症状が出たり、気づかないうちに症状が進行していることもあります。もしも変だなと思うことや痛みなどの症状が出た場合は、すぐにご相談ください。

また定期的なメンテナンスを続けていくことで、少しずつの変化に歯科医院のスタッフも気づくことができ、その都度適切な指導をすることが可能になります。

歯石には種類がある?隠れた歯石?

2023年12月9日

歯石がついているから気になったり、歯石を取ったらザラザラがなくなってスッキリした経験はあるのではないでしょうか?

では歯の石と書く歯石とは、実際には何かご存知でしょうか?

今回は歯石について、その成分や隠れた歯石についてもご説明していきます。

【歯石とは?】

歯石とは、歯についた歯垢(プラーク)と呼ばれる細菌の固まりが、唾液の成分で石灰化を起こして固まったもののことを意味します。ブラッシングでみがき残した歯垢というのは2日ほどで石灰化が始まります。そして、その後、約15日間で歯石に変わってしまうと言われています。

数日みがき残してしまうことで、このような変化が起こるため、毎日きちんとブラッシングすることが重要なのです。

歯垢はやわらかいので、爪などで擦ると取れますが、歯石は歯にこびりついているため、自分でみがいても取ることは難しいです。実際に、目で見えているのに取れないなと感じている方もいるのではないでしょうか?

【歯石を取るために】

通常、歯石を取るのは歯科医院で行います。

市販でも歯石をとる道具は販売されていますが、よく分からないまま無理に取ろうとすると、歯の表面や歯ぐきを傷つけてしまうため危険です。そのため、必ず歯科医院で取るのをおすすめしています。

【見えている歯石と隠れた歯石?】

みなさんが見えている歯石は、白いものがほとんどではないでしょうか?実際に、歯垢かと思ってみがいても取れないのがこの歯石です。

実は、歯石には白いものだけでなく黒いものもあるのです。

自分で鏡などで認識できるのが、歯ぐきの上にできる白い歯石です。専門的には「歯肉縁上(えんじょう)歯石」といいます。

そして、もう1つは歯ぐきの下にできる黒い歯石です。専門的には「歯肉縁下(えんか)歯石」といいます。ほとんど見ることはできませんが、稀に歯周病がかなり進行している方などは、歯ぐきがブヨブヨに腫れて、その部分の歯に黒くて硬いものがついていることがあります。もしかしたらそれは縁下歯石かもしれません。

このように歯石には大きく2種類ありますが、それぞれ詳しく説明していきます。

①歯ぐきの上にできる歯石(歯肉縁上歯石)

歯ぐきの上にできる歯石のことを歯肉縁上歯石といいます。ほとんどのものが、目で見て確認ができる歯石です。

この歯石はどのようにできるかというと、だ液とカルシウム成分が結びついて歯垢(プラーク)が石灰化して歯石となって硬くなります。だ液腺のすぐ近くにできやすいのが特徴です。

認識しやすいのは、下の前歯の裏側と上の奥歯の外側ですが、ベロで触ってみるとガサガサしていたり、自分で鏡で見ると付いているとわかるのではないでしょうか。

色は乳白色や黄白色をしています。

その他にも何個か特徴が挙げられます。

・歯肉縁下歯石と比べると量が多い

・比較的、できるのが早い

・歯肉炎の原因となる

・歯肉縁下歯石よりやわらかく、比較的簡単に取り除くことができる

・歯肉縁下歯石に比べて病原性は弱い

歯肉縁上歯石は、歯垢が原因です。そのため、正しいブラッシングをすることによって防ぐことができます。日頃からのブラッシングがきちんとできているかの確認にもなりますね。

②歯ぐきの下にできる歯石(歯肉縁下歯石)

歯ぐきの下にできる歯石のことを歯肉縁下歯石といいます。

歯石といえば、白っぽい色をイメージするだった方にとっては驚きかもしれませんが、歯肉縁下歯石は黒っぽい色をしています。歯肉縁下歯石は、歯周ポケットという歯ぐきの内側の深いところや歯の根元にくっついているため、直接見ることはなかなかできません。そのため隠れた歯石と呼ばれることもあります。

では、なぜ歯ぐきの下にある歯石は黒い歯石になってしまうのでしょうか?

歯肉縁下歯石というのは、歯垢に血が混ざることにより作られます。

歯肉縁下歯石が付いている場合は、歯周病がある程度進行している状態です。また、白い歯石でもそのまま放置していると、ザラザラした表面に歯周病菌が繁殖し、歯周病が悪化する可能性もあるので注意が必要です。

他の特徴としては次のものが挙げられます。

・歯肉縁上歯石と比べて作られるスピードが遅い

・歯肉縁上歯石に比べてかなり硬いため、取り除くのが難しい

・歯茎からの出血や歯周ポケット内の歯垢が原因になる

・歯肉縁上歯石に比べて病原性は高い

このように、普段、白い歯石しか知らなかった方からすると、黒い歯石も早く取る必要があることはわかっていただけると思います。

【歯石を取る方法】

歯科医院で歯石を取り除く際には、特殊な器具を用いて行います。特殊なフックのような形をした器具で、歯と歯のすき間をフックのような器具でカリカリとしたり、電動のシューっと音のなる器具で歯石を取ってたりします。この器具はスケーラーと呼ばれるものです。

スケーラーには2種類あり、ハンドスケーラーと超音波スケーラーとに分かれます。ハンドスケーラーは日用品店などでも見かけたことはあるかもしれません。微調整して動かせるため、狙った細かいところの歯石を取り除くのに便利です。

超音波スケーラーは水を流しながら、キーンと音がしながら歯石を落としていきます。

この2つのスケーラーを使い分けながら、丁寧に歯石を落としていきます。

白い歯肉縁上歯石であれば、スケーラーによって簡単に取り除くことはできますが、歯肉縁下歯石は、通常のクリーニングだと痛みを伴うため、麻酔をして除去をすることがあります。歯周ポケットの検査をして、状態が悪かったり炎症が強いときは麻酔をして歯肉縁下歯石を取り除いていく必要があります。

【 OCEAN歯科からのメッセージ】

このように歯石には2種類あります。どちらも定期的なメンテナンスをしていれば、きちんと除去することが可能です。

まずは歯科医院での歯周病の検査をして、歯ぐきの炎症状態や歯石がどれくらい付いているかを確認していくことが必要です。

定期的なクリーニングをしていくことで歯周病の進行を抑え、お口の健康を守っていきましょう。

入れ歯が壊れたときの対処法

2023年12月2日

使用していた入れ歯が壊れてしまった場合、とても困りますよね。

入れ歯は毎日のお食事だけでなく、発音や見た目にも影響を与えます。

今回は、入れ歯が壊れる原因を知り、壊れないためにどうしたらいいか、また壊れてしまった入れ歯はどうしたらいいかまで、対処方法や注意点についてご説明していきます。

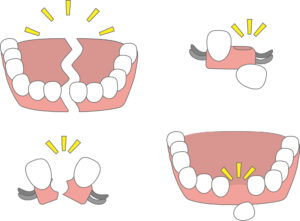

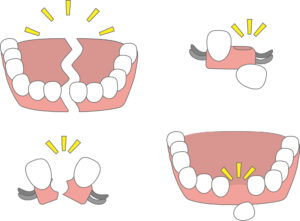

【入れ歯の壊れ方:3つのタイプ】

入れ歯の壊れ方には、ある程度のタイプがあります。

ここでは、入れ歯の壊れ方に多い、3つのタイプについてご紹介します。

まず1つ目が、入れ歯にヒビが入ってしまった場合です。ヒビの程度にもよりますが、もしかしたらまだしばらくは使えるかもしれません。しかし、使えるからとそのまま放置して使用していると、ある日パックリ割れてしまう可能性があります。

2つ目は、入れ歯の一部が割れてしまう場合です。どの部分が割れてしまうかにもよりますが、この場合はなかなか通常通りの使用は難しいでしょう。3つ目は、入れ歯の「歯の部分」や金属のバネが取れてしまった場合です。この場合も、ガタついたり、かめなかったりと通常の使用はできません。

【壊れた入れ歯は治る?】

入れ歯の壊れた程度にもよりますが、修理して使用可能になる場合と、新しく作らなければならない場合があります。入れ歯は、患者さん一人ひとりの口の状態に合わせてとても緻密に作成されています。一部分だけが壊れたから、その部分だけ直せば良いのではないかと思われるかもしれませんが、その壊れた一部分によって全体的なバランスが崩れることもあります。ですので、もし入れ歯が壊れた場合は、ご自分でどうにかしようとせず、ぜひすぐにかかりつけの歯科医院やその入れ歯を作った歯科医院を受診されることをおすすめします。

【入れ歯が壊れたときに注意すること】

①壊れたまま、入れ歯を使い続けない

入れ歯が壊れたのに気づいたら、すぐに入れ歯を持って歯科医院を受診しましょう。

まだ使えそうだからと使い続けていると、少しの修理で直るはずだったものも作り直さねばならないほどに壊れてしまうことがあります。

入れ歯の作り直しには、時間とお金もかかってしまいます。そのようなことにならないためにも、入れ歯が壊れたことに気づいたら、すぐに使用をやめましょう。

また、壊れた入れ歯を使い続けることで、壊れた部分が口の中のやわらかい粘膜などを傷つけたり、壊れた破片を飲み込んでしまう危険性もあります。そうなってしまうと大変危険ですので、自己判断では絶対に使い続けないでください。

②自分で修理をしない

入れ歯が壊れると非常にご不便だと思います。すぐに使えないと困ってしまうことや歯科医院に行く時間が取れなかったりすることもあるかもしれません。

しかし、ご自分で応急処置的に修理してしまうと後々、困ったことになることが大いにあります。

入れ歯はとても精巧につくられていますので、毎日使っていて形が分かっているからと修理しようと試みても、歯科の専門家以外の方が元通りに修復するのはほぼ不可能です。

ご自宅のペンチなどを使い、変形した金具の位置を元に戻そうと調整しても、入れ歯全体のバランスは元通りにならずにかみ合わせなどに悪影響を及ぼすこともあります。最悪の場合は、金具が折れてしまい、再度新しく作成する必要が出てくるかもしれません。

また割れてしまった部分を家庭用の瞬間接着剤でくっつけるのもやめましょう。

ズレた状態でくっついてしまうと、その後に歯科医院で修理するときに大変な手間がかかってしまいます。家庭用接着剤は口に入れても安全なものばかりではないため、健康に害を及ぼすことも考えられます。

歯科用の材料は、口の中に入れても安全なもので作られていますので、ご家庭にある材料で修理を試みるのはやめましょう。

③すぐに歯科医院を受診する

壊れた入れ歯の修理や材料の使用は、歯科医院で行うのが1番安全で安心です。

①、②にもあるように、大丈夫だろうと壊れた入れ歯を使い続けたり、修理をしてしまうことで、さらに破損したり、健康上の被害が出る危険性があるので、すぐに歯科医院を受診して適切な処置を受けましょう。

また「壊れたので使えないから」と、入れ歯が口の中に入っていない状態で長く生活していくのは、残された歯や歯並びにとっても良くはありません。残された歯は入れ歯が入っている状態でうまくバランスをとって並んでいます。長期間入れ歯を入れていない状態が続くと、残っている歯が空いたスペースに倒れてきたり、歯が残っているところのみに力がかかったりしてしまいます。

修理した入れ歯がうまく使えるようにするためにも、長期間の入れ歯の放置はやめましょう。

【入れ歯の壊れる原因とその予防方法】

①入れ歯を適切な方法でお手入れする

入れ歯を清掃するときは、適切なケア用品の使用をおすすめします。

研磨剤が多く含まれた歯磨剤や、あまりに毛が硬いブラシでゴシゴシ力を入れて磨くと、入れ歯の表面に傷がつきます。それが長い目で見ると、入れ歯がすり減ったり、壊れたりする原因になります。

また、きれいにしようと力が入ったままゴシゴシ清掃すると、その力に負けて入れ歯が壊れてしまうこともあります。入れ歯にはいろんな種類がありますし、それに応じた清掃方法がありますので、作成した歯科医師での清掃の指示に従ってお手入れをしていきましょう。

②入れ歯は水の中で保管する

入れ歯にはレジンという歯科用のプラスチックや特殊の樹脂を使用することがあります。これらの材料は、特に乾燥に弱く、長く乾燥状態が続くと、ヒビが入ったり割れたりすることがあります。寝るときなど入れ歯を外したり保管する場合は、必ず水に浸けておくようにしましょう。

③定期検診に行く

入れ歯に少しヒビが入っていたり、壊れる前兆に気づくためにも、歯科医院で定期検診を受けるようにしましょう。検診時に、入れ歯にヒビや摩耗がないか、口の中の粘膜に傷がないか、入れ歯がきちんと合っているか、かみ合わせのバランスに異常を来していないか、残っている歯にも問題がないか、などの項目を歯科医師がひとつひとつ確認することができます。

定期的な入れ歯のチェックをすることで、入れ歯も長持ちして、口の中の健康も維持し続けることができます。

④歯科医院で伝えられた指示を守る

入れ歯は、硬いおせんべいや、よく歯にくっつくキャラメル、ガムなどを食べることによって壊れてしまうことがあります。

入れ歯はとても精密にできているため、使用方法を正しく守って使用していかないと、口の中を傷つけてしまったり、思わぬ原因で壊れてしまうこともあります。せっかく作った入れ歯を良い状態で長く使い続けるためにも、歯科医院で伝えられた指示はしっかり守りましょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

入れ歯が壊れたときにご自分で対処せず、すぐに歯科医院で対処する重要性をわかっていただけたでしょうか。

小さな破損の放置や自己修理が、大きな破損へとつながります。

今ご使用の入れ歯を長く使うためにも、歯科医院でのメンテナンスを続けていきましょう。