子どもの歯が茶色くなったワケ。その対処法とは?

2024年7月14日

子どもの歯は真っ白できれいなイメージがあるのではないでしょうか。実際に乳歯は永久歯よりも白く、乳白色できれいなことから真珠のようだと表現されることもあります。それがある日気づくと、茶色く変色していてびっくりされたことがあるかもしれません。

今回は、子どもの歯が茶色く変色する原因とそれに対する対処法について詳しくご説明していきます。

【子どもの歯が茶色くなった原因】

①着色

ウーロン茶や緑茶、紅茶などはカテキンを多く含んでいるので、これらの飲み物によって歯は着色しやすくなります。主に前歯に茶色い着色が付いてくるので、保護者の方も見つけやすく、すぐに気づかれることも多いのではないでしょうか。

着色を除去するには、歯科医院で専用のブラシとペースト(歯科医院専用の歯磨き粉)で落とすことが可能です。ご家庭でのケアで落ちない着色に気づいたら、歯科医院での専門の機械を用いたプロフェッショナルケアによって落としましょう。

着色しやすい飲み物や食べ物としては、上記以外にもココアやチョコレートのようにポリフェノールが多く含まれるものや色の濃い調味料、カレーなどが挙げられます。これらの食べ物や飲み物を全く食べないようにするのは難しいでしょうし、食事の楽しみという面からもおすすめはしません。ですから、対処法として、食べたらすぐに歯をみがいたり、水でうがいをするなどの対応を行っていきましょう。

また、歯みがきの頻度が少ないと汚れが溜まりやすく、着色のしやすいものでなくても着色してしまいます。特に乳歯の歯の溝は、大人の永久歯の歯の溝と比べると深いため、汚れが溜まりやすいのが特徴です。そのため、ざっとみがいただけだとみがき残しが多くなりがちです。奥歯の溝もしっかりみがいてあげるようにしましょう。

②むし歯

汚れが溜まったままの状態が長く続くと、むし歯ができてしまっている場合があります。生えてからそれほど時間が経っていない子どもの歯は、大人の歯と比べて歯質がやわらかいためむし歯になりやすいのです。ただの着色だろうと放置していたら、むし歯になっていたということにもなりかねません。

着色かむし歯か区別するには、歯科医院で専門の道具でしっかり検査をしたり、レントゲン写真を撮って判断していく必要があります。もしも気になる部分があれば、早めに歯科医院で着色かむし歯かを調べるのがいいでしょう。

特に子どものむし歯は大人のむし歯よりも進行が早く、すぐに神経にまで達してしまいます。早めの受診をすることが大切です。

③神経が死んでしまっている

転んで歯をぶつけたり、歯に大きな衝撃が加わることで歯の中の神経が死んでしまうことがあります。神経が死んだ歯を見ると、通常の歯の色よりも茶色から黒っぽく見えることがあります。

また、一度神経の治療をした歯も少し暗く見えることがあります。

転んで歯をぶつけたり、ボールが顔にぶつかったりしても、目に見えてすぐに変色はしません。変色するまでには1~2週間程時間がかかります。そのため、ある日気づいたらなんとなく色が変わっていたなんてことがあります。特に、転んでぶつけることが多い上の前歯によく見られます。

言葉を話せるくらいの年齢であれば転んだり、打った場合に何か訴えてくることもあるかもしれませんが、低年齢であったりすると保護者の方の目が離れたうちにぶつけていることも稀ではありません。また保育園や幼稚園などの預け先でぶつけていることもあります。

気づいたら歯の色が変わっていたというような時はご相談ください。

④エナメル質形成不全

この言葉は、聞き慣れない専門用語で戸惑う方もいるかもしれません。

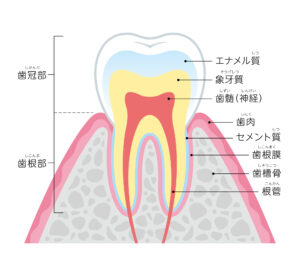

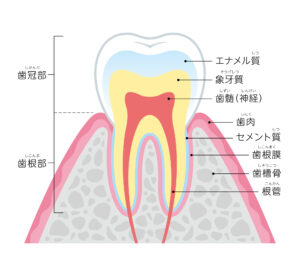

歯は外側からエナメル質、その中に象牙質、そして神経という層状の構造になっています。エナメル質というのは、歯の一番外側にある最も硬い部分です。その部分が先天的に形成されない状態の歯を意味します。

一番外側のエナメル質は透き通った白い色をしており、ダイヤモンドの粒がついた器具でないと削れないくらいとても硬いのが特徴です。その内側にある象牙質はエナメル質よりやわらかく、茶色っぽい色をしています。歯が白く見えるのはこのエナメル質が外側にあるためです。そのエナメル質がなくなるということは象牙質が見えているような状態なので、通常の歯と比べて茶色に見えます。このため、エナメル質形成不全の歯は茶色く見えるのですね。

また、通常歯は非常に硬いエナメル質に守られているのですが、その防御層がないということは歯の強度が非常に弱いということです。これは、むし歯に非常になりやすいだけでなく、かむ力や歯みがきの力でも欠けたり、すり減ったりしやすいということを意味します。すり減ったり欠けたりしている部分は、プラスチックの詰め物などで人工的に補修してあげなければ、だんだんと神経との距離が近くなってきます。そのまま放置することで、最悪な場合は神経を取らないといけないこともあります。

もしもエナメル質形成不全ではないか?と疑わしい歯がある場合は、歯科医院での定期検診と定期管理が必要となります。もしも色がおかしいことに気づいたら、歯科医院へ早めに受診をしましょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

このように、子どもの歯の色の変化はさまざまな原因が考えられます。「子どもの歯はいつか抜けるからいいや」ではなく、将来の歯並びやかみ合わせにも影響することですので、適切な処置が必要です。

もしも着色や変色に気付いた場合は、早めに歯科医院を受診し、適切な対処を行っていきましょう。

歯ごたえはどこで感じる?歯根膜の秘密

2024年7月6日

歯ごたえのある食べ物はお好きでしょうか?

歯ごたえはおいしさを感じる大切なポイントのひとつであり、お煎餅やかみごたえのある食べ物を好んで食べる方もいることでしょう。ガリガリ、ポリポリ、歯ごたえを感じる食べ物って美味しく感じますよね。この歯ごたえを感じるためには、口の中のどこの組織が深く関わっているかについて、今回はご説明していきます。

【歯ごたえはどこで感じている?】

歯ごたえはどこで感じでしょう?歯でかみ砕いているので、もちろん歯だろうと思われるかもしれません。しかし、実は歯ごたえを感じているのは歯ではありません。

では、どこで歯ごたえを感じているのでしょうか?

歯を支えている骨でしょうか?歯に入っている神経でしょうか?それとも歯ぐきでしょうか?

正解は「歯根膜(しこんまく)」という部位です。

「歯根膜」という言葉を初めて聞く方もいるかもしれませんが、歯の根っこと歯を支えている骨の間にある薄い膜のことをいいます。簡単に言うと、歯の根っこを覆っている膜のことです。

厚みは0.2~0.3㎜ほどしかありませんが、歯にとって重要な役割をしています。

【歯根膜の役割】

①歯と歯槽骨をつなげる

歯根膜はただの膜ではありません。膜といってもとても細い糸でできていて、糸の両端は歯と歯槽骨を繋げている歯根膜の細かい糸をシャーピー繊維と言います。歯の根っこが歯槽骨の骨のくぼみからすっぽりと抜けないのはこの繊維のおかげなのです。つまり、歯根膜には歯の根っこと歯を支えている骨(歯槽骨)をしっかりと結び付けるという役割があります。

②歯の衝撃を和らげるクッション

何かをかむ時や食いしばる時には、歯は大きな力を受けています。このような力を受ける時でも

脳にはガンガン響いてはいませんよね。歯根膜は、歯が受ける衝撃が歯の根っこが埋まっている骨(歯槽骨)や脳に直接力を響かせず、歯の根っこと歯槽骨の間で歯を包みこむことで衝撃を和らげてくれているのです。かみ続けることによる歯の擦り減りや傷つきからも守ってくれる役目を果たしています。硬いものをガリッとかんでしまっても、歯や周りの骨に大きな問題がないのは、歯根膜があるからなのですね。

③食感のセンサー

歯根膜はセンサーのような役割も担っています。かんだ時に感じる「硬さ」や「感触」といった

微妙な感覚を歯根膜は脳に伝えています。何かを食べるときにどういう感覚なのか、その食べ物が硬いのかやわらかいのかという情報も、歯根膜が刺激を感知して脳に伝えてくれます。おせんべいを食べる時に硬いなと感じたり、キュウリなどのポリポリした感覚、天ぷらのサクッとした食感を楽しめるのも歯根膜があるおかげなのです。

このように歯根膜があることで、かんだ刺激を感じることができ、どれくらいの力でかむのか、食べ物をかみ砕く時の力加減なども調節ができます。

【失ったら2度と戻らない歯根膜】

歯が抜けてしまうと、歯根膜も一緒に歯にくっついて一緒にとれてしまいます。ということは、一度歯根膜を失ってしまうと、食べ物を食べたときの食感も一緒に失われてしまうということなのです。入れ歯やインプラント治療によって抜けた部分の歯を補ったとしても、歯根膜が元に戻ることはありませんので、元の感覚は戻りません。

また、歯周病が進行することで歯が埋まっている歯槽骨が破壊されると、歯根と歯槽骨の間にある歯根膜も失われてしまいます。そうすると、歯根膜による結びつきがなくなることでだんだん歯がぐらついてきて、そのまま放置していると歯を失ってしまうことに繋がりかねません。歯根膜を失わないためにも、毎日のご自宅でのケアをしっかりと行って歯を守る必要があります。

【歯根膜に炎症が起きることもある】

歯ぎしりや食いしばりなどが原因となり、歯根膜に炎症が起きることがあります。これを「歯根膜炎」と言いますが、歯根膜に起きる炎症の総称です。原因はさまざまなものがありますが、歯に過度な力が断続的にかかってしまうことで歯根膜炎となり、痛みが出ることがあります。

歯根膜は歯ぐきの下にあり、歯と歯槽骨の間にあるものなので目で確認することはできません。しかし、なんだか歯に違和感があると感じたり、痛みがあるという場合は歯根膜炎の可能性もあります。そのうちに治るだろうと放っておくのではなく、歯科医院へご相談ください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯根膜の大事な役割についてご理解いただけたでしょうか。歯は見える部分だけでなく、縁の下の力持ちのような役目をしてくれる「歯根膜」があるからこそ私たちはいろんな感触で食べ物を食べることができます。歯周病が進行すると歯を支える歯槽骨がなくなります。それに応じて歯根膜も失われていきます。歯根膜がない歯の感覚は鈍くなり、歯と歯槽骨をつないでいることから構造的にも支えが少なくなって弱くなってしまいます。歯周病になって歯根膜がなくならないように定期的に歯科医院で専門的なクリーニングを受けてきれいなお口を維持していくことが重要です。

インプラント治療ができる年齢や条件

2024年6月19日

むし歯や歯周病、生まれつき永久歯がなかったり、外傷や事故などのさまざまな原因で歯の数が足りない場合、何らかの処置をする必要があります。その中の一つの選択肢としてインプラント治療がありますが、実際に何歳から何歳までがインプラント治療をすることが可能なのかご存知でしょうか?

今回はインプラント治療が可能となる適応年齢、必要とされる条件、またインプラント治療などをしないで歯を失ったままで放置すると起こること、他の治療との違いなどについてご説明していきたいと思います。

【歯を失ったまま放置するとどうなるのか?】

もしも歯を失ってしまったスペースをそのままにしておくと、隣の歯がそのスペースに向かって倒れてきて、最悪の場合、うまくかめないような状態になってしまいます。また、かみ合う相手を失った歯というのは、徐々に伸びてきてしまい1本だけ歯が長くなります。1本だけ長い歯はかみ合わせに大きな影響を及ぼします。この状態を長期間放置してしまうと、かみ合わせ全体のバランスが崩れて、他の歯も長持ちしなくなり、歯をさらに失ってしまうことに繋がります。このような状態を防ぐために入れ歯やブリッジ、もしくはインプラントなどの治療をしていきます。これらの処置によって歯を人工的に作ることで、失われた歯のスペースを確保して元のかみ合わせを維持しておくことが可能になります。

【インプラント治療と入れ歯やブリッジとの違い】

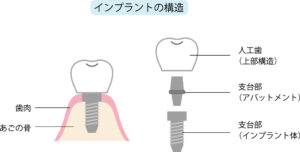

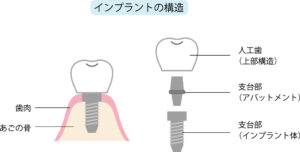

インプラント治療が入れ歯やブリッジなどの治療と大きく異なるところは、周りの歯を削ったり、負荷をかける必要がないことです。入れ歯を入れる際には、歯がない部分の両隣の歯に金属の装置をかけます。その金属によって失われた部分にかかる力を支えてもらう必要があるため、両隣の歯に負荷がかかるのです。また、ブリッジによる治療を行う際は、失われた歯の両隣の歯を一部削る必要があります。

一方で、インプラント治療は、歯がないところの骨に人工の歯根を埋め込んでいきます。両隣の歯には全く影響を及ぼさないのが入れ歯やブリッジとの大きな違いです。

【インプラント治療には年齢制限はあるの?】

インプラント治療ですが、何歳でもできるものではありません。基本的には、インプラント治療は成長が止まってから行います。一般的には20歳以降が良いとされていますが、成長のスピードや成長が止まる時期というのは個人差があるため、それぞれ患者様の状態に合わせて判断していきます。

では、なぜ成長が止まらないとできないのでしょうか。

インプラントは骨に埋め込むので、若いうちにやっていた方が骨もやわらないし、傷の治りも早いからいいのではないか?と疑問を持たれるかもしれません。しかしながら、インプラント治療は成長が止まった後に行うのがいいとされています。

【成長が終了する前にインプラント治療をしたらどうなる?】

もしも成長が終わらないうちにインプラントを骨に埋め込んでしまうとどうなるのでしょう。

成長とともに顎の骨というのはどんどん大きくなっていきますよね。そうすると、インプラントを埋め込んでも、成長とともに位置がズレてしまうことになります。最初に埋め込んだ位置と変わってしまうことになるのです。

顎の成長によってインプラントの位置が移動することで、他の歯にあたってしまうこともあります。他の歯にあたって強い力がかかると、その歯がグラグラしたり痛みが出たりすることがあります。インプラント治療をした結果、健康な歯にまで悪影響を及ぼす恐れがあるのです。

つまり、成長が終わらないうちにインプラント治療を行ってしまうと、インプラントを入れたのはいいけれど、結果的にかみ合わせと歯並びが悪くなってしまうことになり得るのです。このようなことから、インプラント治療は成長が止まったことを確認してから行う必要があるのです。

【成長期のお子さんが歯を失ってしまったら?】

それでは、成長が終わっていないお子さんが外傷や何らかの理由によって歯を失ってしまった場合はどうするかをご説明していきます。

上に述べた理由から、成長段階のお子さんはインプラント治療をすることができません。そのため、失った歯の部分は、まずは入れ歯や仮歯によって空いたスペースと上下のかみ合わせを維持していきます。そして成長が終了したことを確認してから、ご希望があればインプラント治療を行います。

【インプラント治療は何歳までできる?】

インプラント治療は、何歳までなら可能という明確な指標というものは存在しません。というのも、インプラント治療をする上では年齢だけでは判断できないさまざまな要因があります。それらの要因を総合的に判断して治療が可能かを決定していきます。

【インプラント治療が可能かどうかを決定する要因】

以下のものはインプラント治療をする上で、確認しなければならない事項です。

①全身疾患があるかどうか

年齢を重ねるにつれ、全身疾患をお持ちの方も増えていきます。糖尿病や高血圧、心臓病をはじめとした持病の状態を把握してから、インプラントの手術が可能かを判断していきます。病気の種類やコントロール状態によっては手術ができなかったり、インプラントがうまく定着できないこともあります。状態が詳しく分からないときは、かかりつけの病院の先生にご相談してからインプラント治療が可能かを判断していきます。

②顎の骨の状態

歯を支えている骨を歯槽骨といいますが、歯槽骨は成長が終了してから同じ状態を維持するわけではありません。加齢とともに薄くなったり高さがなくなってしまっていることがあります。もしも歯槽骨の厚さや高さが不足していてインプラントを埋め込むのに十部ではないと判断した場合、骨を増やす治療を追加で行う必要があります。治療後、骨の状態が安定してからインプラントの手術を行なっていきます。

③耐えられる体力があるかどうか

インプラント治療は、インプラントを埋め込む手術です。手術ですから、身体にそれなりの負荷はかかります。日々の生活を送るのに支障がないような健全な状態であれば問題はありませんが、インプラント手術と術後の状態に耐えられるだけの体力がなければなりません。

④インプラント手術後のメンテナンスが可能か?

インプラントの手術が終わっても、長持ちさせるためにはその後のメンテナンスが重要です。インプラントは人工物ですが、自分の歯と同様にケアをしないと良い状態は保てません。定期検診で歯科医院に通ってメンテナンスするだけでなく、ご自宅での日々のセルフケアが必須です。

自分の歯に比べて、インプラントは感染に対する抵抗力が弱いため、より丁寧なブラッシングが求められます。そのため、認知機能に問題がないことやセルフケアがご自分でできる方が良いでしょう。

⑤妊娠をしていないか?

インプラント手術をする前には様々な検査が必要です。その中には、レントゲン写真やCT撮影があります。妊娠している場合、お腹の赤ちゃんのことを考えると放射線被曝の影響を考慮しなければなりません。歯科で用いるX線撮影は医科のものに比べると、被爆量が少なく胎児への影響は少ないと言えますが、可能な限り被曝量を減らすほうが良いでしょう。

また、インプラント手術時には麻酔薬は必ず使用しますし、術後には痛み止めや抗生剤も服用していただきます。これらのものは、妊娠中には使用できないものがあります。また、悪阻や体調面の安定のことも考えると、インプラント治療を希望していても、妊娠中ではなく出産後、身体の状態も落ち着いてから行うのが望ましいと言えます。

もしも、何かしらの原因で妊娠中に歯がな苦なってしまった場合は、仮歯を入れたりすることでスペース確保し、見た目にも影響が出ないようにしていきます。

⑥矯正をする予定がないのか?

矯正によって歯を動かしたいとき、一度埋め込んでしまったインプラントを動かすことはできません。そのため、もしも矯正治療とインプラント治療の両方をご希望の方は、先に矯正治療を終わらせてからインプラントの治療を行うのがいいでしょう。

矯正治療をご希望の方は、そのことをスタッフまでお声がけください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

様々な状態を総合的に考えて、インプラント治療が可能かどうかを判断していかなければなりません。また、入れ歯やブリッジといった他の選択肢と比べて、インプラント治療が患者様にとってベストな選択肢かどうかを十分に話し合って決めていくことが大切です。

もしインプラントに興味がある方はお気軽にご相談ください。

舌がピリピリする!?舌痛症ってどんな病気?

2024年6月2日

舌を間違えて噛んでしまったわけでも、火傷をしたわけでもないのに舌がピリピリ・ヒリヒリと痛むことはないでしょうか?舌に明らかな異常が見られないのにピリピリとして痛い場合、もしかしたら舌痛症(ぜっつうしょう)という病気かもしれません。

舌痛症は、40代以降の女性が発症しやすい病気です。しかしながら、この症状が誰にでも起こり得ます。

今回は舌痛症の原因や症状、対処法などを詳しくご説明していきます。

【舌痛症ってどんな病気?】

舌痛症は、名前の通り、舌に痛みを感じる病気でピリピリ・ヒリヒリ・ザラザラなど、感じ方は個人によって異なります。寝ている間や会話中、食事中に痛みが軽減するなど、一般的な病気とは異なる症状が見られることがあります。

【舌痛症の特徴は?】

・中高年の女性に多い

・原因不明の舌のヒリヒリ感が続いている

・舌が何かに触らなくてもヒリヒリして感じる(自発痛)

・誤って舌を噛んだ傷や口内炎のほかに、きっかけが見当たらないケースも多い

・痛みは多くの場合起きている間にあり、寝ている間はない

・食事中には悪化せず、痛みを感じないこともある

・何か他のことに集中しているときは痛みが減って、1人で考えごとをしているときなどに痛みが増す

・朝よりも夕方から夜にかけて痛みが増すことが多い

・痛みの程度や痛む場所が、時間帯や日によって場所が変動する

・ロキソニンやボルタレンなどの痛み止めの薬が効かない

【舌痛症の原因は?】

現在のところ、舌痛症の明確な原因は解明されていません。

原因は十分にわかっていませんが、ひとつの説として言われているのが脳の神経ネットワークの複雑なシステムです。脳が心の痛み(ストレス)をキャッチし「からだが痛い!」とシグナルを出してしまうことが一因ではないかと考えられています。

【舌が痛いと全て舌痛症なの?】

舌が痛いからといって、全てが舌痛症ではありません。

以下に挙げる病気・異常との鑑別が必要となります。

下に示してある病気などでも舌がピリピリとする症状を伴うことがあります。これらはそれぞれの起こる原因が解明されていて、治療法も確立されています。そのため、舌が痛い場合は以下の病気や異常のいずれにも当てはまらないケースを舌痛症と診断する場合が多いのです。

・アフタ性口内炎

・難治性の潰瘍(かいよう)

・口腔カンジダ症

・口腔乾燥症

・平滑舌(へいかつぜつ)

・扁平苔癬(へんぺいたいせん)

・三叉神経痛(さんさしんけいつう)

・舌咽神経痛(ぜついんしんけいつう)

【どうやって舌痛症を治療するの?】

舌痛症は根本的な原因が不明なため、治療法としては基本的に対症療法がメインとなります。

つまり、病気が発症する原因にアプローチするのではなく、症状を軽減させる治療法になります。まずは口腔内の検査を行い、舌に異常がないかを確認します。もしも、歯や口腔に問題が見られない場合、内科的な診察が必要となります。ストレスやホルモン異常、亜鉛の不足や栄養の不足によっても舌に痛みが生じることがあるため、それぞれについて細かく調べる必要があります。

もしも舌痛症ではなく、しっかりと舌の痛みの原因が分かった場合は、それに対する治療をしていきます。亜鉛の不足が考えられる場合は、サプリメントなどでの栄養補給が検討されます。亜鉛の不足というのは、味覚異常を引き起こす原因となるのです。また、唾液の分泌が不足していて口腔の乾燥が見られる場合は、唾液の分泌を促進するための対策が行われます。これには唾液腺マッサージや水分補給が含まれます。

【舌痛症かな?と思ったら】

舌が痛くて、もしかしたら舌痛症かもしれないと思った時はまず、自分で症状をよく観察してみることから始めましょう。

①まず、どんなときに痛みが減るのか?を観察する

舌痛症の痛みというのは、日によって、時間帯によって増減します。ご自分で、どんなときに痛みが増して、何をしていると痛みが減るかに気をつけてみましょう。

痛みを客観的にとらえることが、ご自分のつらさを客観視することにつながります。そんなことと思うかもしれませんが、これが痛みから距離を置くきっかけになって、改善へ踏み出す第一歩になる可能性があります。

②日中の食いしばりに気づいたら、やめる

食いしばると舌が緊張し、歯に強く押しつけられます。そうすると、痛みが増しやすい状態になります。仕事中や車を運転している時、家事をしている時などに食いしばりをしていないか気をつけて、もしもしていたら意識的に歯を離すことを心がけましょう。

③痛みを抑える薬を服用する

舌痛症の患者さんにみられるのが、痛みを抑制する脳内ホルモンの働きの低下です。これを改善させて痛みを抑制するに効くのが抗うつ薬や抗てんかん薬です。

しかしながら、このような薬の舌痛症治療への使用は適応外処方になるため、通常の歯科医院では処方できません。専門的な病院にて診療を受けて処方してもらう必要があります。

舌痛症の治療は患者さんによって効果が異なる場合があります。そのため、主治医との密な相談や調整が重要です。舌の異常を感じた場合は、専門の病院にて適切な診断と治療を受けることが大切です。

④薬を飲み、専門的なカウンセリングを受ける

抗うつ薬や抗てんかん薬の服薬は、舌痛症の痛みの抑制に効果的です。しかしながら、薬を飲むことをやめて、痛みが元どおりになってしまうのでは困ります。そこで、薬を飲むだけでなく、専門的なカウンセリングで指摘されたことを改善していくことも重要です。

例えば、食事では刺激物を避けることも重要になるかもしれません。また、寝る時間を十分に確保することも大事です。痛みの変化をご自分でしっかりと観察して、痛みが和らぐ時間帯を少しずつ増やしていくのもいいでしょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

舌痛症は痛みを伴うだけでなく、患者さんの日常生活にも影響を与えることがあります。痛みや不快感が持続することで、食事や会話が困難になり、それがストレスを引き起こすことがあります。もしも舌の痛みが気になっていたり、ヒリヒリするなと感じる場合は専門の病院での正確な診断と適切なケアが必要です。もしも舌の痛みに悩んでいる方は、早めに歯科医院にてご相談ください。適切な機関へご紹介していきます。

麻酔薬の効きやすさ

2024年5月25日

歯科医院で処置をする際に必要となってくる麻酔薬。治療時の痛みを堪えて治療するのは大変ですので、痛みを伴う治療の場合は必ず行います。麻酔はいつ行っても効果は同じだろうと思われるかもしれませんが、その効きやすさには同じ人であっても状態に応じて異なります。

今回は麻酔の効きやすさの違いについてご説明していきます。

【麻酔薬はどのように効くのか?】

歯科治療をするためには、麻酔薬を効かせて痛みがない状態で処置を行う必要があります。痛みのある状態で治療していくのはかなりのストレスであるため、そのままの状態では治療をすることができません。そのため、治療をする際には麻酔を十分に効かせていく必要があります。

では、麻酔薬というのはどのように効いていくのでしょうか。

実は、麻酔薬というのは、歯に痛みを伝える神経を直接狙って麻酔の注射をしているわけではないのです。麻酔を効かせるためには、まずは麻酔薬を歯ぐきに注射していきます。注入された麻酔薬は、歯ぐきから歯槽骨と呼ばれる顎の骨の中に浸透していきます。歯は顎の骨の中に埋まっていますから、浸透してきた麻酔薬が歯の根っこに到達して、そこでようやく歯の神経に麻酔が効き始めます。このように、麻酔を打った部位と実際に効果が現れる部位が同じではなく離れています。そのため、麻酔の注射をしても、もしも麻酔薬を注射した部位から歯に痛みを伝える神経までのルートで何かしらの障害がある場合は麻酔が効きにくくなってしまうのです。

では、どんな場合に麻酔が効きにくいのでしょうか。次に、麻酔薬が効きにくくなる障害についてご説明していきましょう。

【どんな時に麻酔薬が効きにくいのか?】

麻酔を使うタイミングというのは、2種類あります。

ひとつは痛みなどの症状が強くて、麻酔をしないと治療ができない場合です。

もうひとつは、抜歯やむし歯の治療のように、処置の前は症状がなかったり強くなくても、処置をする際に痛みが強く出ることが予想される場合です。

痛みがある場合というのは、強い炎症を伴っている状態です。そのようなとき、組織は酸性に傾いています。麻酔薬はアルカリ性ですので、炎症を起こしている酸性の組織に麻酔薬を作用させてもそれが中和されてしまいます。その結果、麻酔の効果が薄れてしまうのです。

つまり、炎症が強いほど組織は酸性に傾いていて、麻酔薬の効き目が出にくくなってしまいます。

「違和感を放置していて、だんだんと痛くなった。もう我慢ができないからどうにかしてほしい。」と来院される方がいらっしゃいます。しかし、そのような場合は炎症が強いことが多く、最も麻酔が効きにくい状況です。そのため、その日に処置をせず、消炎鎮痛薬などを処方して炎症がある程度治ってから処置を行います。

【骨の質によっても麻酔の効果が違う】

麻酔薬の効きやすさは、炎症以外にもさまざまな条件によって異なります。実際には、骨が薄い人と厚みがある人では効き方に差があります。また、骨密度が高かったりするのも麻酔薬が浸透しにくい一つの原因です。

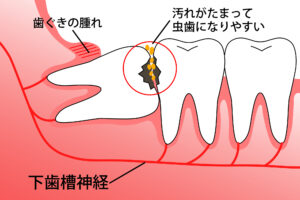

骨の中というのは2層の構造になっていて、表面は緻密で硬い皮質骨、中の方は疎な海綿骨でできています。硬い皮質骨に対しては麻酔薬は浸透しにくいため、この皮質骨が厚い場合は麻酔が効きにくいかもしれません。上顎に比べて下顎は骨が厚いため、下の歯の方が麻酔薬がなかなか効きにくい傾向にあります。特に下顎の奥歯などは、とても分厚い骨に覆われているため麻酔が効きにくいのです。

歯の神経は顎の骨の中を通り、歯の根っこの先から入り込んでいますので、骨の外から麻酔を効かせようと思うと骨が厚いほど緻密であるほど麻酔が効きにくいということです。

親知らずは口腔内でも、1番硬く分厚い骨に覆われています。そのため「下顎の親知らずを抜歯するときに麻酔が効きにくかった」というのは1番麻酔の効きにくい場所であるためであり、比較的起こりうることなのです。ですので、親知らずに違和感があったり、いずれ抜こうと思っている方は、できるだけ炎症や痛みが強くなる前に処置を受けることをおすすめします。

【飲酒の習慣や内服薬がある場合】

普段からお酒を飲む量が多かったり、抗うつ薬や鎮痛剤を常用している場合なども、麻酔が効きにくくなります。麻酔薬などの化学物質は、肝臓で分泌される酵素の働きにより分解されます。お酒に含まれるアルコールや注射、内服薬に含まれる成分も、肝臓で分解されている化学物質です。そのため、普段からお酒を飲む量が多かったり、抗うつ薬や向精神薬、鎮痛剤を長期間服用している方は化学物質を分解する酵素が増えて、分解速度が速くなります。

歯科治療時に注射した麻酔薬も体内で速く分解されるため、通常よりも効きにくくなってしまいます。このように、薬によっても麻酔薬の効果に変化が出ることもありますので、抗うつ薬や鎮痛剤に限らず、常用している内服薬がある場合は、お薬手帳を常備して受診されるのが望ましいでしょう。

また、以前麻酔が効きにくかった経過がある人、麻酔でアレルギー反応が出た経験がある人は、治療前に歯科医師にご相談ください。

【その他の理由】

麻酔薬の種類と患者さんの体質などの相性も少なからずあります。麻酔薬の種類によって効きやすかったり、効きにくかったりする場合もあります。

また、歯科医院での治療に不安があり、緊張している場合は麻酔が効きにくいことがあります。

以前、治療で痛い経験をしたりトラウマがあるような方は、治療に対して不安が強くなると、それほど強く感じない痛みに対しても敏感に感じてしまうことがあります。

意識するほど痛みに敏感になるため、麻酔前に深呼吸したり、できるだけリラックスするようにしましょう。このような場合は歯科医院のスタッフに、治療に対する不安やトラウマを予め話しておきましょう。可能な範囲で緊張を和らげたり、配慮をすることもできます。

その他の麻酔が効きにくくなる理由として、体調不良や睡眠不足などが挙げられます。このようなときは、麻酔が効きにくかったり、普段感じないような違和感を感じることがあります。無理して麻酔を受け処置をすることによって、普段は起こり得ないような思いがけない症状が出ることもあるかもしれません。

麻酔が効きにくくなり麻酔量が増えたり、麻酔後に気分が悪くなることもあるので注意しましょう。体調が悪い場合は無理せず、体調を整えてから後日、治療を受けることをおすすめします。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

このように、麻酔薬というのはいつでも誰にでも同じように作用するものではありません。その方の体質や炎症の状態、体調によっても作用の効果が異なるのです。

歯科の麻酔は全身に効くのではなく局所に効くものです。しかしながら、麻酔の効果にはさまざまなことが影響してきますので、十分に配慮していく必要があります。

もしも何か気になることがあれば、処置の前に必ずご相談ください。

乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきたら

2024年5月18日

乳歯が少しグラグラしてきたと思っていたら、乳歯が抜ける前にその後ろや横から永久歯が生えてきてびっくりされた経験はないでしょうか?

「乳歯は成長とともに時期がくれば自然と抜けて、新しく永久歯に生え変わるもの」と思っている方も多いかもしれません。しかし、実際には、乳歯が抜ける前に永久歯が生えてくるケースもあります。今回は、乳歯が抜けないのに永久歯が生えてきてしまったらどうすればいいのか、そして、歯並びにはどんな影響があるのかについてご紹介します。

【乳歯が抜けて永久歯が生える仕組み】

まずは乳歯が抜ける仕組みについてご説明します。

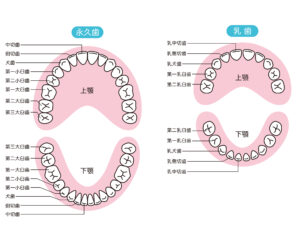

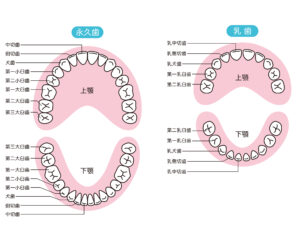

乳歯は、おおよそ6才頃から徐々に永久歯へと生えかわり始めます。乳歯はある程度の年齢になったから抜けるのではありません。乳歯が抜けるには、乳歯の下にある永久歯の成長が関係しています。

顎の骨の中には永久歯の卵というべきものが埋まっています。これは乳歯の下にあるのですが、レントゲン写真で確認することができ、顎全体のレントゲン写真を撮ることで、全ての乳歯と将来生えてくる永久歯の状態を見ることができます。

卵のような状態であった永久歯が成長ととも大きくなると、その上にある乳歯の根っこを少しずつ溶かし始めます。この結果、乳歯は根っこが少しずつ短くなってグラグラし始めます。その状態が続くと乳歯が抜けて、その下から永久歯が顔を出しくるのです。

【乳歯が抜ける前に永久歯が生えてきたらどうしたらいいの?】

乳歯が抜ける前に永久歯が生えてくるというのは、実は珍しいことではありません。一番最初に生え変わりが起こる下の前歯は、グラグラしているのに抜けず、乳歯の後ろから重なるように永久歯が生えてくることがよくあります。

一番初めに生えてくる永久歯がそのようなことになったら、どうしていいか分からない保護者の方も多いかもしれません。乳歯も抜けないし、永久歯の位置もおかしくなってしまうのではないか?と心配なことでしょう。この場合、乳歯のグラグラの程度(動揺している程度)によってすぐに歯科医院を受診した方がいいのか、経過観察をしていてもいいのかが決まります。

もしも乳歯がかなりグラグラしているのであれば、様子をみていても大丈夫なケースがほとんどです。このような場合は、しばらくすると乳歯が抜け落ちることが大半です。乳歯が抜けた後のスペースに向かって、後ろから生えてきた永久歯が舌で押されてきて移動します。生えかけの永久歯の位置はそこで決定しているのではなく、萌出とともに変わってきます。ですので、乳歯のスペースがあけば、永久歯はそこに動いていきます。

しかし、乳歯がグラグラしていない場合や多少グラグラしていても、すぐには抜ける気配がないのなら歯科医院に相談に行きましょう。永久歯が生えてきたのに乳歯がまったくグラついていない場合や永久歯が生えてきて数ヶ月経っても乳歯が抜けない場合は、そのまま放置はせずに歯科医院を受診した方がいいでしょう。このように乳歯がなかなか抜けないケースでは、永久歯の卵がある位置が乳歯の真下ではなく、ズレた位置にある可能性があります。その場合はいくら待っても乳歯の根っこが溶けることはありません。そのため、乳歯は自然には抜けない可能性があります。

【抜けない乳歯をそのまま放置すると何が問題?】

永久歯が生えてきても、乳歯が抜けないままで長期間放置しておくとどうなるのでしょうか?歯の数が多くなっただけでしょうか?

実際には、歯の数が通常より多いだけではなく、問題が起こってきます。これはどこの部位の永久歯にでも起こる可能性があります。

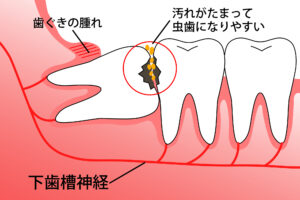

①永久歯が虫歯になりやすい

乳歯と永久歯が重なって生えている状態では、すぐ横や後ろにある乳歯が邪魔になり、永久歯を満足にみがくことができないことがほとんどです。歯というのは生えたばかりが一番むし歯になりやすい状態です。そのため、生え始めの時期にうまくブラッシングすることができないと、生えたての永久歯がむし歯になるリスクがとても大きくなります。

②歯並びが悪くなる

乳歯が抜けず、そのまま永久歯が生えてきたのに長期間放置することで、永久歯は正しい位置に動いてこなくなります。乳歯のそばで、重なるように永久歯が生えてきても自然と永久歯が正しい位置に移動するのは、あくまでも永久歯が生え始めた早い段階で、乳歯が抜けた時に限ります。

もしも永久歯が生えてからも年単位で乳歯が抜けなかったような場合は、数年後に乳歯を抜歯したとしても、この時点で歯並びが乱れている状態であり、そのまま自然には改善されない可能性が高くなります。このことからも分かるように、永久歯への生え変わりのタイミングというのはきれいな歯並びにとって重要になるのです。

【乳歯がとても早く抜けてしまった場合は大丈夫?】

乳歯が長らく口の中にあり続けるのも問題ですが、逆に乳歯がむし歯になったりして治療を受け、本来抜ける時期よりも早い段階で抜けてしまっていた場合なども注意が必要です。このようなケースでは、歯がなくなった部分を埋めようとするかのように、隣の歯が倒れてきて移動してくることがあります。結果として、あるべき乳歯の分だけのスペースが歯列になくなり、永久歯が本来生えるべき正しい場所に生えることができなくなってしまいます。

【永久歯への生え変わりをチェックするタイミング】

それでは、乳歯から永久歯に正しく生え変わるためにどのようなことに気をつければいいのでしょうか。もちろん、毎日のご自宅でのケアの時に保護者の方が気をつけて見ていくことも重要です。しかし、保護者の方が気づかない時や分からない場合もあります。

乳歯から永久歯への生え変わりをきっかけに、歯並びが悪化してしまうことがあるため、乳歯が永久歯へと生え変わるタイミングには、歯科医院での口の中のチェックを定期的に行うことをおすすめしています。歯科医院での定期検診によって、適切な時期に抜けないままであった乳歯を抜歯して、正しい位置に永久歯が生えてくることもできます。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

乳歯が抜けなくてもいずれ抜けるだろうと思っていた方も多いかもしれません。しかし、乳歯は永久歯が正しい位置に生えてくるようにガイドしてくれる役割でもあります。乳歯が適切な時期に抜けて、その後に永久歯が生えてくるのは決して当たり前ではありません。何らかの原因によって乳歯が残り、永久歯が生えてこれない状態にならないよう、定期的に観察していくことが重要です。ぜひ定期検診をうまく活用して、正しい永久歯への生え変わりに導いていきましょう。

歯科でのレントゲンとCTの違い

2024年5月11日

歯科医院で撮影するレントゲンとCTですが、何がどのように違うかご存知でしょうか?

いずれも目に見えない内部組織を撮影するということは同じですが、撮影する目的や写すのが得意な分野、被曝する量、費用の面などで様々な違いがあります。今回は歯科医院で撮影するレントゲンの種類やCTについてご説明していきます。

【歯科医院で撮影するレントゲン】

①パノラマエックス線写真

顎全体の撮影をすることができ、口の中を全体的に、ある程度把握することができます。初めて歯科医院にかかるときや、治療後などからしばらく期間があいて口の中の変化が予想される場合などに撮影します。口の中全体の状況を知ることができるため、一部分だけでなく全体的な口腔内の状態をご説明することが可能になります。

それでは、歯科で撮影するのはパノラマエックス線写真だけでいいのでは?と思われるかもしれませんが、この撮影が全てがに対応しているというわけではありません。口腔内全体の様子を診るのには適していますが、一部分を細かく写し出したい場合には②に示すデンタルエックス線写真の方が適しています。むし歯など細かい部分に関してはデンタルエックス線写真を利用することになります。

②デンタルエックス線写真

歯科医院で撮影するメインのレントゲン写真です。皆さんもむし歯などを詳しく調べるために、小さなフィルムを口の中に入れて撮影したことがあるのではないでしょうか?

この小さなフィルムで撮影するものをデンタルエックス線写真と言います。このレントゲン写真の特徴は、診たい症状のある歯に焦点を絞って撮影しているので、細かい部分までしっかりとクリアに写し出されています。パノラマエックス線写真では分からなかったむし歯や歯周病の状態などがより詳細に分かるため、正確な診査・診断ができ、適切な治療計画を立てて治療を進めていくことができます。

レントゲン写真では、硬い部分は白く、柔らかい部分は黒く写ります。金属でできた詰め物や被せ物は放射線を通さないので真っ白に写ります。一方で、むし歯になった部位というのは歯の質が柔らかくなるため、その部分が黒く写りむし歯だと判断ができるのです。その他にもデンタルエックス線写真では細かい部位まで歯がどのような状態になっているのかを把握することが可能です。

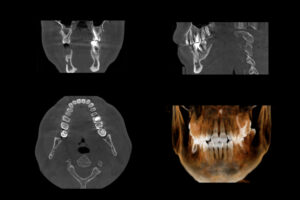

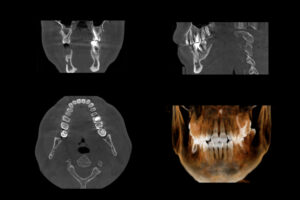

【レントゲンだけでなくCTを撮影する理由】

2種類のレントゲン写真についてご説明してきましたが、口の中全体と細かい部分が分かるなら歯科治療にはこれらのレントゲン写真だけで全て分かるのでは?と思われるかもしれません。しかしながら、レントゲン写真では全てが平面的に写るため、縦方向の疾患や症状を見ることはできません。つまり2D(二次元)的に写るので、3D(三次元)のように立体的な構造というのは分からないんですね。

一方でCTは、立体的に撮影することができます。人間の構造は立体ですので、そのまま内部の状態がどのようになっているのかを写し出すことが可能になります。CTを撮影することで、病巣がどこにあるのか、骨の内部はどのようになっているのか、歯と骨の関係なども含めていろんなことが分かるのです。レントゲン写真に比べて、CTはイメージがしやすく患者様の目から見てもわかりやすい画像で表示されます。

【レントゲンとCTは何が違うの?】

レントゲンとCTのどちらもエックス線を使用して撮影していきます。通常のレントゲン写真は一方向からエックス線をあて、体の中を2次元的に画像にしたものです。それに対してCTでは、からだの周りからエックス線をあて、3次元的に画像にするため、より詳しく状態を把握することが可能になります。両者の大きな違いは「二次元で平面的」なのか「三次元(3D)で立体的」かの違いです。

歯科でいう「レントゲン」とは①パノラマエックス線写真と②デンタルエックス線写真のことを指し、CTと区別されています。

【CTについて】

CTとは「Computed Tomography」の略であり、日本語では「コンピューター断層撮影」と訳されます。CTはからだの周りに多数の方向からエックス線を照射して、からだから通り抜けてきたエックス線をを機械で読み取り、画像として表示します。また、その画像を重ね合わせることで立体的な画像(三次元な画像)を作り出すこともできます。その結果、まるでからだの内部を見ることができるような立体的なイメージの像を表示することができるのです。

歯科医院では、レントゲンを撮影した上でもう少し詳しい情報を知る必要がある場合にだけ、CTを撮影していきます。通常のむし歯の治療やかみ合わせの状態確認などはレントゲンだけで行います。CT撮影を必要とされるのは、インプラント治療を行う前の診断や骨の状態の確認、歯の根っこの治療における診断、お子さんであれば歯が変な方向に生えてきそうな場合の位置関係の把握などにも使用します。縦方向だけではなく、水平方向も正確に判断できるCTを使用することで、正確な診断と治療を行うことが可能になります。

また、口腔外科で顎関節の手術が必要な時なども詳しく調べる必要があるため、CT撮影を行うこともあります。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

正しく診査・診断をするためには、症状や将来的な予測をするためにもレントゲン写真やCTを使い分けていくことが重要です。レントゲン写真よりも詳しい情報が知りたいときにはCTを、むし歯がどのような状態なのかといった部分的な情報を知りたいときにはレントゲン写真をというように、患者様の状態に応じて使用していきます。最適な診査を行なって、適切な治療をしていきましょう。

金属アレルギーがある場合の詰め物・被せ物

2024年5月4日

金属アレルギーをお持ちの方は、腕時計やアクセサリーなどの身に付けるものには気をつけていらっしゃることでしょう。女性の方だとピアスで皮膚がかぶれたりしたりすることで気づくこともあるのではないでしょうか。金属アレルギーは肌につけるものだけでなく、口の中に詰めるものや装着するものも例外ではないため、歯科治療においても気をつけていかなくてはなりません。

今回はそんな金属アレルギーがある人の詰め物・被せ物治療についてわかりやすく解説します。

【銀歯が金属アレルギーの原因になる?】

歯科で使う金属には、保険診療と自費診療で使うものがあります。特に保険診療で使っている金属の中で、皆さんもご存知の銀歯があります。

むし歯を治療した後に銀歯を装着することはご存知でしょうが、その銀歯も金属アレルギーの原因になり得ます。昔は、そのようなことはあまり懸念されることはなく当たり前のように銀歯を装着していたかもしれませんが、最近では銀歯で金属アレルギーを発症するケースも認められるようになってきています。そのため、歯科医院側としても十分な注意を払うようになりました。

これをお読みの方の中には「銀歯が口の中に入っているけど何の症状もでてないから大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。しかしながら、何十年と銀歯が入っていても突然歯科金属アレルギーを発症することがあるのです。もちろん、治療をした後すぐに反応が出る方もいらっしゃいますが、お口の中の金属は少しづつ溶けています。時間と共に溶け出した微量な金属がからだに蓄積されて、その人の許容量を超えてしまうとアレルギー反応を起こしてしまうのです。

【銀歯ってどんなものでできているの?】

「銀歯」は主に金銀パラジウム合金という金属でできていて、強度が強いため歯科の保険診療にて多く使用されています。金銀パラジウム合金の中にはさまざまな金属が含まれていて、具体的には銀や金、銅、亜鉛、インジウム、パラジウムなどによって構成されています。これらの金属のうち、ひとつでもご自分のからだにとってアレルギーとなるような金属があれば、金属アレルギーを発症しかねません。

金属アレルギーの場合、銀歯を装着してすぐに発症することもありますが、使用していく中で銀歯の金属イオンが溶け出してアレルギー症状が現れるケースが多いといえます。ご自分で何の金属にアレルギーがあるのか分かるケースであればいいのですが、分かっていない場合、少し時間が経ってからアレルギーの症状に気づくこともあるでしょう。

【歯科治療による金属アレルギーの症状は?】

歯科治療後に現れる金属アレルギーの症状は、ネックレスやピアスのような金属アレルギーとは違い、触れている部分が赤くなったり痒くなったりというような分かりやすい症状ではありません。

歯科治療によって金属アレルギーが起こった際の症状は下記のようなものが挙げられます。

①口内炎・舌炎

お口の中に炎症が起こりやすくなり、口内炎が頻繁にできたり、舌に痛みを感じたりする場合があります。

②味覚障害

金属アレルギーによって味蕾(舌の表面にある味を感じるための器官)に異常が生じるため、食べ物や飲み物の味を感じにくくなる場合があります。なんとなく味が変に感じるようになった場合には、金属アレルギーの可能性もあるかもしれません。

③口元・顔などがただれている

唇や舌をはじめ、お顔などがアレルギー反応でただれてくることがあります。

④アトピーのような症状

全身の様々な部分にアトピー性皮膚炎と同じような症状が出ることもあります。

⑤掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)

手のひらや足の裏などに水ぶくれができたり、膿が溜まったりする掌蹠膿疱症を稀に引き起こすことがあります。

⑥頭痛・肩こりなど(不定愁訴)

頭痛や肩こりなど、原因がはっきりしないのになんだか身体の調子が悪く感じるようになることがあります。

【金属アレルギーがある場合の対処法】

歯科治療で詰め物や被せ物に金属を使用した場合は簡単には取りはずせません。

そのため、もしも今現在、金属アレルギーがあると分かっているならメタルフリーの材料を使用した治療がおすすめです。メタルフリーの治療とは、名前の通りに金属の材料を全く使用しない治療法です。

具体的にはセラミックやジルコニアなどの非金属の材料を用いて治療していきます。詰め物・被せ物を非金属材料のみで作ると、当然ですが金属アレルギーのリスクがゼロとなります。金属アレルギーが判明している方は、銀歯ではなくセラミックなどを選ぶのがいいでしょう。この際、歯科用プラスチックであるレジンのみを使うという選択肢もあります。しかし、レジンはセラミックなどと比較して、審美性や機能性、耐久性に劣ることから、第一におすすめすることはあまりありません。ただ、経済性を最も重視するのであれば、レジンが最適といえるでしょう。

セラミックやジルコニアは陶材の一種で、劣化や変色がしづらい歯科材料として知られています。見た目は天然の歯のように透明感やツヤがあり、ご自身の歯の色に合わせて色調を細かく調整することも可能ですので、審美性にも優れています。また表面の性状はツルツルしていて汚れがつきにくく、口の中での適合性も高いため虫歯の再発を起こしにくいです。

機能性・審美性ともに優れてい材料であり年詰め物や被せ物にはセラミックやジルコニアもよく選択されます。

ご自分が金属アレルギーの可能性がある時は、口の中に入っている金属の詰め物や被せ物を除去してみるのもいいかもしれません。非金属の材料にすることでアレルギーの症状が治る可能性があります。

【金属アレルギーを調べるには?】

金属アレルギーかどうか分からず心配な場合は、検査をすることで調べることができます。

最も代表的なものはパッチテストです。

背中に金属を含ませた試薬を貼って、2日後にそれを剥がし皮膚の反応をみます。その後も、貼ってから日数をあけて経過と反応をみるので、数回通うことになります。検査する金属の種類は医療機関によりますが、15~20種類の金属を検査するところが多いのではないでしょうか。

金属アレルギーを調べる検査には、パッチテストの他に血液検査もあります。

このように検査により事前に金属に対するアレルギーが分かっていれば、その種類のものを避けることができます。 もし気になっているようであれば、皮膚科やアレルギー科などで検査することができるのでぜひ行ってみてください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯科治療における金属アレルギーは皆さんのイメージと同じだったでしょうか?

歯科治療と金属アレルギーの関係はまだまだ分からないことも多く、研究や調査が続けてられている段階です。

メタルフリー治療の研究も今なお進められており、アレルギーが出にくい素材の開発も行われていいます。金属アレルギーが心配でメタルフリーのセラミックやジルコニアの治療に興味があるという方は、ぜひスタッフまでご相談ください。

歯科医院での麻酔は大人と子どもで違うの?

2024年4月24日

歯科医院に対する苦手意識や不安、恐怖がある方の多くが、痛みに対してではないでしょうか?

治療時に痛みを感じなくさせるために麻酔を行いますが、その麻酔に対しても「チクッとするのが苦手」という話をよく聞きます。しかし、歯科治療において、麻酔は欠かせない処置のひとつです。麻酔無くしてはできない処置もたくさんあります。当院では痛みを最小限に抑える工夫を行っています。

歯科治療では必要な麻酔であり、大人であれ子どもであれ、必要に応じて行いきます。今回は、麻酔薬に関することと、麻酔が大人と子どもで違いがあるのかについてご説明していきます。

【歯科医院での麻酔】

歯医医院での麻酔は、局所麻酔(きょくしょますい)と呼ばれるもので、麻酔薬を作用させたい部分にだけ注入し、一時的に感覚を失わせます。麻酔の量は全身麻酔と比較してかなり少量です。

【麻酔時の痛み】

麻酔の際の痛みには、2つのポイントがあります。

ひとつは針が刺さるときで、もうひとつは薬液を注入するときの痛みです。

麻酔時に痛みを軽減するためには、この2つのポイントに注意しなければなりません。

【痛みを軽減させるために行なっていること】

口の中というのは、たとえ髪の毛1本でも入ったら分かるくらい繊細な場所です。麻酔を始めるときから痛みを軽減することで、リラックスした状態で治療を受けられるようにしていきます。

①針が刺さる時の痛みを減らすには?

・表面麻酔(ひょうめんますい)

針を刺すときのチクっとした痛みを軽減させるためには、「表面麻酔」というものを使用します。表面麻酔はゼリーのようなもの、またはフィルム状の麻酔薬を歯ぐきに塗り、歯茎表面の感覚を鈍らせるものです。ほとんどの場合、麻酔をする前にこの表面麻酔を使用していきます。

・超極細の麻酔針

針が細くなると歯茎の表面の痛覚を避けてくれるので、痛みを感じにくくなります。

昔に比べると歯科医院で使用する麻酔に使われる針は細くなりましたので、ご安心ください。

②薬液を注入するときの痛みを減らすには?

麻酔の薬液を注入するとき、強い圧力がかかったり、速い注入速度で行うとは患者さんは痛みを感じやすくなります。超極細の注射針を使用するため、薬液を注入する際にはその分、圧力が必要となります。状態に応じて、麻酔薬を注入する速度や圧を加減して行なっていきます。

【歯科麻酔での副作用はないの?】

・胸がドキドキする(動悸)

麻酔をすると、急にドキドキしてきた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?いきなりのことで驚かれたかもしれませんが、これは麻酔薬に含まれるアドレナリンの働きによるものです。麻酔の主な成分はリドカインというものなのですが、そのリドカインを長く作用させるためにアドレナリンが麻酔薬には入っています。このアドレナリンには血管を収縮させる作用があります。その結果、血圧を上昇させるため動悸を感じる方がいらっしゃるのです。

また、高血圧や心臓病がある方は注意が必要なので、事前に申し出ていただくようお願いいたします。 動悸がするのが苦手な方も、事前にお伝えいただければアドレナリンが入っていない麻酔薬に変更することも可能です。

・その他

麻酔薬による副作用として、動悸以外にはめまいや吐き気、頭痛がしたり、頻脈、蕁麻疹等があります。しかしながら、これらのすべてが麻酔薬による副作用というわけではありません。歯科治療への不安や緊張がある方は、麻酔薬の有無に関わらず脈が速くなることもありますし、動悸がする場合もあるでしょう。このような場合は、しばらく横になって安静にしていると回復してくることがあります。緊張していたり、不安なことがある場合は、事前にお伝えください。

【子どもの麻酔】

小児の方も大人と同様に、むし歯の治療であったり、歯を抜く場合には痛みを感じないように麻酔を使用します。乳歯と永久歯では異なるところも多く存在しますが、基本的な構造は同じです。ですので、乳歯にも神経があり、むし歯の治療時に歯を削る場合は痛みを感じます。そのため、治療時には麻酔が必要です。

また、乳歯がなかなか抜けない場合や永久歯への生え変わりが上手くいかない乳歯は、今後の歯並びやかみ合わせに悪影響を及ぼすこともあり、抜くことがあります。この時も麻酔を使用することで、お子さんが痛みを感じないようにしていくことで、精神的・肉体的ストレスや負担を軽減させることができます。

子どもの治療で使用する麻酔と大人の治療で使用する麻酔は、中身はすべて同じものです。もちろん、体格に応じて使用する量は異なってきますが、基本的には何も変わりません。子どもだからといって、特に気を付ける必要はありませんが、アレルギーや持病、服用しているお薬があれば事前にお伝え下さい。

また、お子さんの中には麻酔がはじめての方もいらっしゃいます。その場合、ごく稀にアレルギーが起こる場合があるため、ゆっくりと薬液を注入していくこともあります。

【子どもの歯科治療】

子どもにとって、歯科治療は何をされるのか分からず、怖いと感じることもあるかもしれません。

初めてであれば尚更です。

歯科治療をする際には、緊急の場合でない限り、歯科医院に慣れてから治療をしていくのが理想的です。お子さんが嫌がる中で治療をしていくことは、ご本人にとっても親御さんにとっても、我々歯科医寮者にとっても辛いことです。できるだけそうならないように、定期検診にて虫歯を作らないこと、口腔内の環境を整えておくこと、もしも治療になっても不安なまま治療をしなくてもいいように、歯科医院に慣れさせておくことが重要です。

【麻酔後に注意するポイント】

①触らないように気をつけましょう

お子さんによっては、気になって触ったり引っ掻いたり、感覚がないことが気になってガブガブと麻酔が効いている部位をかんでしまうことがよくあります。麻酔が切れた後になって痛がりだしたり、晴れたりすることがありますので、麻酔が効いている間は気をつけて見ておきましょう。

②必ず、麻酔が切れてから食事をしましょう

使用する量にもよりますし、個人差もありますが、基本的には麻酔をした後2~3時間は治療した部位は痺れています。麻酔が効いている状態で食事をすると、食べ物をかんでいるのか麻酔が効いた唇や頬っぺたをかんでいるのか分からず、気づいたら口の中が傷だらけになっていたり出血していることもあるため、必ず麻酔が切れてから食事をしましょう。

また、温度感覚も一時的に麻痺しています。熱いものを食べたり飲んだりして火傷しても、気付きませんので注意してください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯科治療における麻酔薬は、する必要性は分かってはいても、初めての場合や恐怖心が強い場合は親御さんにとって不安なことも多いと思います。何か気になることや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

歯の生えかわりの期間は、口の中の異常を見つける大切な時期

2024年4月13日

最近はむし歯に対する意識が向上し、日本全体でみても子どものむし歯の本数というのは減少傾向にあります。実際に、1993年と2016年に行われた調査の結果では、むし歯の保有率はほぼ半減しているというデータが出ています。

むし歯が減ること自体は喜ばしいのですが、それによって、歯科医院を訪ねる機会の減少にもつながってしまいがちです。

乳歯が生えそろってから永久歯が完全に生えるまでの期間というのは、からだの変化もそうですが、口の中もダイナミックな変化を起こっています。その間は、さまざまな異常を見つける大切な時期でもあります。異常のサインは目で見て分かるものもありますが、レントゲン写真などを撮影しないと分からないことも多くあります。ですので、見た目に異常がないからと歯科医院を何年も来院していないと、重大な異常に気づけないことがあるのです。

【目で見えない異常ってどこを探すの?】

目で見えない異常とはどんなものでしょうか?

それは骨の中に隠されています。乳歯は骨に埋まっていますが、その下には永久歯が準備していす。成長期の子どもの場合、レントゲン写真に写った歯や骨の状態から、後続する永久歯の位置や歯の数の過不足などの確認ができるため、骨の中の歯や異常を発見することが可能になるのです。

そのため、必要に応じてレントゲン写真を撮ることはとても重要です。歯科医院を来院しない期間が長いと、レントゲン写真を撮るチャンスも減っています。そのことは、子どもにとって歯の健康を保つうえでのリスクとなってしまうのです。

【レントゲン写真の種類~パノラマレントゲン写真~】

歯科医院で撮るレントゲン写真は口の中の一部を写すものと顎全体を写すものがあります。

子どもの異常を探すのには、パノラマレントゲン写真という顎全体を見ることのできるレントゲン写真が適しています(もちろん、一部だけの異常の発見には口の一部を写すレントゲン写真を用いることも可能です)。

このパノラマレントゲン写真を撮影することにより、歯や骨の状態から、骨の中に埋まっている永久歯の位置や歯の数の過不足などの確認ができます。

先ほどもご説明しましたように、乳歯から永久歯に生えかわる時期というのは、「口の中の異常」を発見する重要な期間です。子どものむし歯が少なくなった現代だからこそ、生えかわりが順調かどうかを確認するために、歯科医院を訪ねることが大切なのがご理解いただけたでしょうか。

【口の中に起こりうる異常の種類】

では、口の中に起こりうる異常とはどんなものがあるかについてご説明します。

歯の生え変わりの時期にみられる口の中の異常としては、次のようなものが挙げられます。

①歯の本数の過不足(過剰歯/かじょうし、埋伏歯/まいふくし、欠損歯/けっそんし)

②生えかわりの時期が来たのに乳歯が長く残っている

乳歯が抜けたにもかかわらず後続の永久歯が生えてこない(萌出遅延)

③ほかの歯が隣から寄って生えてきて本来その場所に生えるべき永久歯のスペースがなくなってしまった

このように、さまざまなものがあります。

このほかにも、歯胚(しはい/歯と歯周組織のもとになる細胞)がのう胞になってしまったり、歯牙腫(しがしゅ/顎の骨に発生する良性腫瘍)が見つかることもあります。

これらのうち、骨の中で起こっている異常はX線検査をしないとわかりません。そのために有効なのが、パノラマレントゲン写真なのです。

【子どもの時期にそんなにレントゲン写真を撮っても害はないの?】

レントゲン線と聞くと被曝量が気になるものですが、パノラマレントゲン写真検査の1回あたりの被曝線量は0.004~0.03mSv(ミリシーベルト)と言われています。これは医科用胸部X線の1回約6.9mSv、日本人が普段浴びている自然放射線(年間)の約1.5mSvと比べると、かなり少ない量です。また、昔と違って、最近ではレントゲン器械のデジタル化が進んでいます。

それによってますます被曝線量は少なくなっています。

過度な心配をしてレントゲン写真を撮らないでいると、異常の有無を発見できなくて手遅れになったり、対策が取れないことがあります。この時期に異常を発見することの重要性を理解して、適切な時期に治療や対処をしていきましょう。

【パノラマレントゲン写真を撮る時期はいつ?】

子どもの成長や発達にもよるため、一概にこの時期というのは明確に定めてあるわけではありません。その時々で、歯科医師が撮る必要があると判断して撮影していきます。

その時期に合わせて歯科医院を来院したいということであれば、7~9歳を目安にするのがいいでしょうか。その時期に異常がないかを確認することで、安定した歯並び・咬み合わせをつくることにもつながります。

生えかわりの時期というのは、歯の状態を確認して、将来への準備をしていく時期でもあります。仮に検査の結果に問題がなければ、将来への安心材料にもなりますし、何か異常が見つかれば、その時点から前向きな対処につなげることができるのです。

【具体的な異常の例】

①歯がなかなか生えてこないことが気になって来院され、検査によって別の問題が分かったケース

6歳臼歯が生えてくる方向が悪かったため、手前の乳歯が早く抜けてしまうことにより起こります。6歳臼歯はしっかり生えてきたものの、その手前の永久歯がなかなか生えてこないような状態です。

これは普段、毎日仕上げみがきをして口の中を見ている保護者の方でもなかなか気づかないところではないでしょうか。生えてこない原因が何なのか、骨の中を確認しないと分かりません。

レントゲン写真で骨の中を確認することによって、出てこれない永久歯がどのような状態になっているを確認することができます。

②永久歯が骨の中にもなかったケース

まれに、乳歯の後継となる永久歯がない方がいらっしゃいます。これを永久歯の先天欠如といいます。永久歯は上下顎で合計28本ありますが(親知らずを除いて)、生まれつき歯胚(歯のもと)がなく、永久歯が生えて来ないことを先天欠如といいます。歯がないところを放置すると、全体のバランスが崩れて歯列の悪化につながることもあります。そのため、今後の対応や治療方針を考えるためにも早期発見と対応が必要になります。

永久歯の先天性欠如が判明していない状態で乳臼歯が抜けると、その後、隣合う永久歯が移動してしまい、歯並びの悪化につながります。また、後続の永久歯がないまま乳歯が抜けて咬む力が加わらないと、骨がやせてきてしまします。結果として、永久歯がない部位に歯を動かしたりインプラントを植えたりすることが困難にもなります。

早期に永久歯の本数が欠けていないかを把握することで、乳歯の脱落直後から歯を移動して骨のレベルを維持したり、早いうちから将来の治療に備えた治療計画を立てたりすることが可能になります。

③犬歯が変な位置から生えてきて、前歯がグラグラするケース

犬歯が通常とは違う変なところから生えてきて、その隣の永久歯がグラグラしているような状態です。パノラマレントゲン写真を撮ると、犬歯が斜めを向いて、隣の永久歯の上に埋まっていることが確認されました。実際には、永久歯の歯の根っこの部分に犬歯がぶつかって、歯の根もとが吸収されてほとんどなくなってしまっていました。

このような時は、永久歯は抜歯しなければならないこともあります。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

このように、目に見えないからといって異常がないわけではありません。子どもの骨の中では常に静かに変化が起こっています。その変化が正常なものなのか、異常なものなのかは常に気をつけてみていかないといけません。

レントゲン写真を撮らずとも、定期検診によって定期的に口の中を診ることができれば、歯の生え変わりが遅いことに気づくことも可能です。早期に異常を発見して、歯並びかみ合わせを整えていきましょう。