金属アレルギーがある場合の詰め物・被せ物

2024年5月4日

金属アレルギーをお持ちの方は、腕時計やアクセサリーなどの身に付けるものには気をつけていらっしゃることでしょう。女性の方だとピアスで皮膚がかぶれたりしたりすることで気づくこともあるのではないでしょうか。金属アレルギーは肌につけるものだけでなく、口の中に詰めるものや装着するものも例外ではないため、歯科治療においても気をつけていかなくてはなりません。

今回はそんな金属アレルギーがある人の詰め物・被せ物治療についてわかりやすく解説します。

【銀歯が金属アレルギーの原因になる?】

歯科で使う金属には、保険診療と自費診療で使うものがあります。特に保険診療で使っている金属の中で、皆さんもご存知の銀歯があります。

むし歯を治療した後に銀歯を装着することはご存知でしょうが、その銀歯も金属アレルギーの原因になり得ます。昔は、そのようなことはあまり懸念されることはなく当たり前のように銀歯を装着していたかもしれませんが、最近では銀歯で金属アレルギーを発症するケースも認められるようになってきています。そのため、歯科医院側としても十分な注意を払うようになりました。

これをお読みの方の中には「銀歯が口の中に入っているけど何の症状もでてないから大丈夫」と思っている方もいるかもしれません。しかしながら、何十年と銀歯が入っていても突然歯科金属アレルギーを発症することがあるのです。もちろん、治療をした後すぐに反応が出る方もいらっしゃいますが、お口の中の金属は少しづつ溶けています。時間と共に溶け出した微量な金属がからだに蓄積されて、その人の許容量を超えてしまうとアレルギー反応を起こしてしまうのです。

【銀歯ってどんなものでできているの?】

「銀歯」は主に金銀パラジウム合金という金属でできていて、強度が強いため歯科の保険診療にて多く使用されています。金銀パラジウム合金の中にはさまざまな金属が含まれていて、具体的には銀や金、銅、亜鉛、インジウム、パラジウムなどによって構成されています。これらの金属のうち、ひとつでもご自分のからだにとってアレルギーとなるような金属があれば、金属アレルギーを発症しかねません。

金属アレルギーの場合、銀歯を装着してすぐに発症することもありますが、使用していく中で銀歯の金属イオンが溶け出してアレルギー症状が現れるケースが多いといえます。ご自分で何の金属にアレルギーがあるのか分かるケースであればいいのですが、分かっていない場合、少し時間が経ってからアレルギーの症状に気づくこともあるでしょう。

【歯科治療による金属アレルギーの症状は?】

歯科治療後に現れる金属アレルギーの症状は、ネックレスやピアスのような金属アレルギーとは違い、触れている部分が赤くなったり痒くなったりというような分かりやすい症状ではありません。

歯科治療によって金属アレルギーが起こった際の症状は下記のようなものが挙げられます。

①口内炎・舌炎

お口の中に炎症が起こりやすくなり、口内炎が頻繁にできたり、舌に痛みを感じたりする場合があります。

②味覚障害

金属アレルギーによって味蕾(舌の表面にある味を感じるための器官)に異常が生じるため、食べ物や飲み物の味を感じにくくなる場合があります。なんとなく味が変に感じるようになった場合には、金属アレルギーの可能性もあるかもしれません。

③口元・顔などがただれている

唇や舌をはじめ、お顔などがアレルギー反応でただれてくることがあります。

④アトピーのような症状

全身の様々な部分にアトピー性皮膚炎と同じような症状が出ることもあります。

⑤掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)

手のひらや足の裏などに水ぶくれができたり、膿が溜まったりする掌蹠膿疱症を稀に引き起こすことがあります。

⑥頭痛・肩こりなど(不定愁訴)

頭痛や肩こりなど、原因がはっきりしないのになんだか身体の調子が悪く感じるようになることがあります。

【金属アレルギーがある場合の対処法】

歯科治療で詰め物や被せ物に金属を使用した場合は簡単には取りはずせません。

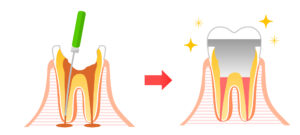

そのため、もしも今現在、金属アレルギーがあると分かっているならメタルフリーの材料を使用した治療がおすすめです。メタルフリーの治療とは、名前の通りに金属の材料を全く使用しない治療法です。

具体的にはセラミックやジルコニアなどの非金属の材料を用いて治療していきます。詰め物・被せ物を非金属材料のみで作ると、当然ですが金属アレルギーのリスクがゼロとなります。金属アレルギーが判明している方は、銀歯ではなくセラミックなどを選ぶのがいいでしょう。この際、歯科用プラスチックであるレジンのみを使うという選択肢もあります。しかし、レジンはセラミックなどと比較して、審美性や機能性、耐久性に劣ることから、第一におすすめすることはあまりありません。ただ、経済性を最も重視するのであれば、レジンが最適といえるでしょう。

セラミックやジルコニアは陶材の一種で、劣化や変色がしづらい歯科材料として知られています。見た目は天然の歯のように透明感やツヤがあり、ご自身の歯の色に合わせて色調を細かく調整することも可能ですので、審美性にも優れています。また表面の性状はツルツルしていて汚れがつきにくく、口の中での適合性も高いため虫歯の再発を起こしにくいです。

機能性・審美性ともに優れてい材料であり年詰め物や被せ物にはセラミックやジルコニアもよく選択されます。

ご自分が金属アレルギーの可能性がある時は、口の中に入っている金属の詰め物や被せ物を除去してみるのもいいかもしれません。非金属の材料にすることでアレルギーの症状が治る可能性があります。

【金属アレルギーを調べるには?】

金属アレルギーかどうか分からず心配な場合は、検査をすることで調べることができます。

最も代表的なものはパッチテストです。

背中に金属を含ませた試薬を貼って、2日後にそれを剥がし皮膚の反応をみます。その後も、貼ってから日数をあけて経過と反応をみるので、数回通うことになります。検査する金属の種類は医療機関によりますが、15~20種類の金属を検査するところが多いのではないでしょうか。

金属アレルギーを調べる検査には、パッチテストの他に血液検査もあります。

このように検査により事前に金属に対するアレルギーが分かっていれば、その種類のものを避けることができます。 もし気になっているようであれば、皮膚科やアレルギー科などで検査することができるのでぜひ行ってみてください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯科治療における金属アレルギーは皆さんのイメージと同じだったでしょうか?

歯科治療と金属アレルギーの関係はまだまだ分からないことも多く、研究や調査が続けてられている段階です。

メタルフリー治療の研究も今なお進められており、アレルギーが出にくい素材の開発も行われていいます。金属アレルギーが心配でメタルフリーのセラミックやジルコニアの治療に興味があるという方は、ぜひスタッフまでご相談ください。

歯科医院での麻酔は大人と子どもで違うの?

2024年4月24日

歯科医院に対する苦手意識や不安、恐怖がある方の多くが、痛みに対してではないでしょうか?

治療時に痛みを感じなくさせるために麻酔を行いますが、その麻酔に対しても「チクッとするのが苦手」という話をよく聞きます。しかし、歯科治療において、麻酔は欠かせない処置のひとつです。麻酔無くしてはできない処置もたくさんあります。当院では痛みを最小限に抑える工夫を行っています。

歯科治療では必要な麻酔であり、大人であれ子どもであれ、必要に応じて行いきます。今回は、麻酔薬に関することと、麻酔が大人と子どもで違いがあるのかについてご説明していきます。

【歯科医院での麻酔】

歯医医院での麻酔は、局所麻酔(きょくしょますい)と呼ばれるもので、麻酔薬を作用させたい部分にだけ注入し、一時的に感覚を失わせます。麻酔の量は全身麻酔と比較してかなり少量です。

【麻酔時の痛み】

麻酔の際の痛みには、2つのポイントがあります。

ひとつは針が刺さるときで、もうひとつは薬液を注入するときの痛みです。

麻酔時に痛みを軽減するためには、この2つのポイントに注意しなければなりません。

【痛みを軽減させるために行なっていること】

口の中というのは、たとえ髪の毛1本でも入ったら分かるくらい繊細な場所です。麻酔を始めるときから痛みを軽減することで、リラックスした状態で治療を受けられるようにしていきます。

①針が刺さる時の痛みを減らすには?

・表面麻酔(ひょうめんますい)

針を刺すときのチクっとした痛みを軽減させるためには、「表面麻酔」というものを使用します。表面麻酔はゼリーのようなもの、またはフィルム状の麻酔薬を歯ぐきに塗り、歯茎表面の感覚を鈍らせるものです。ほとんどの場合、麻酔をする前にこの表面麻酔を使用していきます。

・超極細の麻酔針

針が細くなると歯茎の表面の痛覚を避けてくれるので、痛みを感じにくくなります。

昔に比べると歯科医院で使用する麻酔に使われる針は細くなりましたので、ご安心ください。

②薬液を注入するときの痛みを減らすには?

麻酔の薬液を注入するとき、強い圧力がかかったり、速い注入速度で行うとは患者さんは痛みを感じやすくなります。超極細の注射針を使用するため、薬液を注入する際にはその分、圧力が必要となります。状態に応じて、麻酔薬を注入する速度や圧を加減して行なっていきます。

【歯科麻酔での副作用はないの?】

・胸がドキドキする(動悸)

麻酔をすると、急にドキドキしてきた経験がある方もいらっしゃるのではないでしょうか?いきなりのことで驚かれたかもしれませんが、これは麻酔薬に含まれるアドレナリンの働きによるものです。麻酔の主な成分はリドカインというものなのですが、そのリドカインを長く作用させるためにアドレナリンが麻酔薬には入っています。このアドレナリンには血管を収縮させる作用があります。その結果、血圧を上昇させるため動悸を感じる方がいらっしゃるのです。

また、高血圧や心臓病がある方は注意が必要なので、事前に申し出ていただくようお願いいたします。 動悸がするのが苦手な方も、事前にお伝えいただければアドレナリンが入っていない麻酔薬に変更することも可能です。

・その他

麻酔薬による副作用として、動悸以外にはめまいや吐き気、頭痛がしたり、頻脈、蕁麻疹等があります。しかしながら、これらのすべてが麻酔薬による副作用というわけではありません。歯科治療への不安や緊張がある方は、麻酔薬の有無に関わらず脈が速くなることもありますし、動悸がする場合もあるでしょう。このような場合は、しばらく横になって安静にしていると回復してくることがあります。緊張していたり、不安なことがある場合は、事前にお伝えください。

【子どもの麻酔】

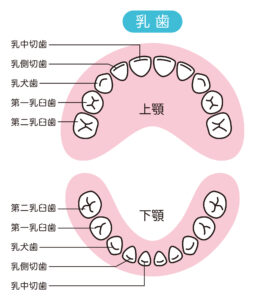

小児の方も大人と同様に、むし歯の治療であったり、歯を抜く場合には痛みを感じないように麻酔を使用します。乳歯と永久歯では異なるところも多く存在しますが、基本的な構造は同じです。ですので、乳歯にも神経があり、むし歯の治療時に歯を削る場合は痛みを感じます。そのため、治療時には麻酔が必要です。

また、乳歯がなかなか抜けない場合や永久歯への生え変わりが上手くいかない乳歯は、今後の歯並びやかみ合わせに悪影響を及ぼすこともあり、抜くことがあります。この時も麻酔を使用することで、お子さんが痛みを感じないようにしていくことで、精神的・肉体的ストレスや負担を軽減させることができます。

子どもの治療で使用する麻酔と大人の治療で使用する麻酔は、中身はすべて同じものです。もちろん、体格に応じて使用する量は異なってきますが、基本的には何も変わりません。子どもだからといって、特に気を付ける必要はありませんが、アレルギーや持病、服用しているお薬があれば事前にお伝え下さい。

また、お子さんの中には麻酔がはじめての方もいらっしゃいます。その場合、ごく稀にアレルギーが起こる場合があるため、ゆっくりと薬液を注入していくこともあります。

【子どもの歯科治療】

子どもにとって、歯科治療は何をされるのか分からず、怖いと感じることもあるかもしれません。

初めてであれば尚更です。

歯科治療をする際には、緊急の場合でない限り、歯科医院に慣れてから治療をしていくのが理想的です。お子さんが嫌がる中で治療をしていくことは、ご本人にとっても親御さんにとっても、我々歯科医寮者にとっても辛いことです。できるだけそうならないように、定期検診にて虫歯を作らないこと、口腔内の環境を整えておくこと、もしも治療になっても不安なまま治療をしなくてもいいように、歯科医院に慣れさせておくことが重要です。

【麻酔後に注意するポイント】

①触らないように気をつけましょう

お子さんによっては、気になって触ったり引っ掻いたり、感覚がないことが気になってガブガブと麻酔が効いている部位をかんでしまうことがよくあります。麻酔が切れた後になって痛がりだしたり、晴れたりすることがありますので、麻酔が効いている間は気をつけて見ておきましょう。

②必ず、麻酔が切れてから食事をしましょう

使用する量にもよりますし、個人差もありますが、基本的には麻酔をした後2~3時間は治療した部位は痺れています。麻酔が効いている状態で食事をすると、食べ物をかんでいるのか麻酔が効いた唇や頬っぺたをかんでいるのか分からず、気づいたら口の中が傷だらけになっていたり出血していることもあるため、必ず麻酔が切れてから食事をしましょう。

また、温度感覚も一時的に麻痺しています。熱いものを食べたり飲んだりして火傷しても、気付きませんので注意してください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯科治療における麻酔薬は、する必要性は分かってはいても、初めての場合や恐怖心が強い場合は親御さんにとって不安なことも多いと思います。何か気になることや不安なことがありましたら、お気軽にご相談ください。

歯の生えかわりの期間は、口の中の異常を見つける大切な時期

2024年4月13日

最近はむし歯に対する意識が向上し、日本全体でみても子どものむし歯の本数というのは減少傾向にあります。実際に、1993年と2016年に行われた調査の結果では、むし歯の保有率はほぼ半減しているというデータが出ています。

むし歯が減ること自体は喜ばしいのですが、それによって、歯科医院を訪ねる機会の減少にもつながってしまいがちです。

乳歯が生えそろってから永久歯が完全に生えるまでの期間というのは、からだの変化もそうですが、口の中もダイナミックな変化を起こっています。その間は、さまざまな異常を見つける大切な時期でもあります。異常のサインは目で見て分かるものもありますが、レントゲン写真などを撮影しないと分からないことも多くあります。ですので、見た目に異常がないからと歯科医院を何年も来院していないと、重大な異常に気づけないことがあるのです。

【目で見えない異常ってどこを探すの?】

目で見えない異常とはどんなものでしょうか?

それは骨の中に隠されています。乳歯は骨に埋まっていますが、その下には永久歯が準備していす。成長期の子どもの場合、レントゲン写真に写った歯や骨の状態から、後続する永久歯の位置や歯の数の過不足などの確認ができるため、骨の中の歯や異常を発見することが可能になるのです。

そのため、必要に応じてレントゲン写真を撮ることはとても重要です。歯科医院を来院しない期間が長いと、レントゲン写真を撮るチャンスも減っています。そのことは、子どもにとって歯の健康を保つうえでのリスクとなってしまうのです。

【レントゲン写真の種類~パノラマレントゲン写真~】

歯科医院で撮るレントゲン写真は口の中の一部を写すものと顎全体を写すものがあります。

子どもの異常を探すのには、パノラマレントゲン写真という顎全体を見ることのできるレントゲン写真が適しています(もちろん、一部だけの異常の発見には口の一部を写すレントゲン写真を用いることも可能です)。

このパノラマレントゲン写真を撮影することにより、歯や骨の状態から、骨の中に埋まっている永久歯の位置や歯の数の過不足などの確認ができます。

先ほどもご説明しましたように、乳歯から永久歯に生えかわる時期というのは、「口の中の異常」を発見する重要な期間です。子どものむし歯が少なくなった現代だからこそ、生えかわりが順調かどうかを確認するために、歯科医院を訪ねることが大切なのがご理解いただけたでしょうか。

【口の中に起こりうる異常の種類】

では、口の中に起こりうる異常とはどんなものがあるかについてご説明します。

歯の生え変わりの時期にみられる口の中の異常としては、次のようなものが挙げられます。

①歯の本数の過不足(過剰歯/かじょうし、埋伏歯/まいふくし、欠損歯/けっそんし)

②生えかわりの時期が来たのに乳歯が長く残っている

乳歯が抜けたにもかかわらず後続の永久歯が生えてこない(萌出遅延)

③ほかの歯が隣から寄って生えてきて本来その場所に生えるべき永久歯のスペースがなくなってしまった

このように、さまざまなものがあります。

このほかにも、歯胚(しはい/歯と歯周組織のもとになる細胞)がのう胞になってしまったり、歯牙腫(しがしゅ/顎の骨に発生する良性腫瘍)が見つかることもあります。

これらのうち、骨の中で起こっている異常はX線検査をしないとわかりません。そのために有効なのが、パノラマレントゲン写真なのです。

【子どもの時期にそんなにレントゲン写真を撮っても害はないの?】

レントゲン線と聞くと被曝量が気になるものですが、パノラマレントゲン写真検査の1回あたりの被曝線量は0.004~0.03mSv(ミリシーベルト)と言われています。これは医科用胸部X線の1回約6.9mSv、日本人が普段浴びている自然放射線(年間)の約1.5mSvと比べると、かなり少ない量です。また、昔と違って、最近ではレントゲン器械のデジタル化が進んでいます。

それによってますます被曝線量は少なくなっています。

過度な心配をしてレントゲン写真を撮らないでいると、異常の有無を発見できなくて手遅れになったり、対策が取れないことがあります。この時期に異常を発見することの重要性を理解して、適切な時期に治療や対処をしていきましょう。

【パノラマレントゲン写真を撮る時期はいつ?】

子どもの成長や発達にもよるため、一概にこの時期というのは明確に定めてあるわけではありません。その時々で、歯科医師が撮る必要があると判断して撮影していきます。

その時期に合わせて歯科医院を来院したいということであれば、7~9歳を目安にするのがいいでしょうか。その時期に異常がないかを確認することで、安定した歯並び・咬み合わせをつくることにもつながります。

生えかわりの時期というのは、歯の状態を確認して、将来への準備をしていく時期でもあります。仮に検査の結果に問題がなければ、将来への安心材料にもなりますし、何か異常が見つかれば、その時点から前向きな対処につなげることができるのです。

【具体的な異常の例】

①歯がなかなか生えてこないことが気になって来院され、検査によって別の問題が分かったケース

6歳臼歯が生えてくる方向が悪かったため、手前の乳歯が早く抜けてしまうことにより起こります。6歳臼歯はしっかり生えてきたものの、その手前の永久歯がなかなか生えてこないような状態です。

これは普段、毎日仕上げみがきをして口の中を見ている保護者の方でもなかなか気づかないところではないでしょうか。生えてこない原因が何なのか、骨の中を確認しないと分かりません。

レントゲン写真で骨の中を確認することによって、出てこれない永久歯がどのような状態になっているを確認することができます。

②永久歯が骨の中にもなかったケース

まれに、乳歯の後継となる永久歯がない方がいらっしゃいます。これを永久歯の先天欠如といいます。永久歯は上下顎で合計28本ありますが(親知らずを除いて)、生まれつき歯胚(歯のもと)がなく、永久歯が生えて来ないことを先天欠如といいます。歯がないところを放置すると、全体のバランスが崩れて歯列の悪化につながることもあります。そのため、今後の対応や治療方針を考えるためにも早期発見と対応が必要になります。

永久歯の先天性欠如が判明していない状態で乳臼歯が抜けると、その後、隣合う永久歯が移動してしまい、歯並びの悪化につながります。また、後続の永久歯がないまま乳歯が抜けて咬む力が加わらないと、骨がやせてきてしまします。結果として、永久歯がない部位に歯を動かしたりインプラントを植えたりすることが困難にもなります。

早期に永久歯の本数が欠けていないかを把握することで、乳歯の脱落直後から歯を移動して骨のレベルを維持したり、早いうちから将来の治療に備えた治療計画を立てたりすることが可能になります。

③犬歯が変な位置から生えてきて、前歯がグラグラするケース

犬歯が通常とは違う変なところから生えてきて、その隣の永久歯がグラグラしているような状態です。パノラマレントゲン写真を撮ると、犬歯が斜めを向いて、隣の永久歯の上に埋まっていることが確認されました。実際には、永久歯の歯の根っこの部分に犬歯がぶつかって、歯の根もとが吸収されてほとんどなくなってしまっていました。

このような時は、永久歯は抜歯しなければならないこともあります。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

このように、目に見えないからといって異常がないわけではありません。子どもの骨の中では常に静かに変化が起こっています。その変化が正常なものなのか、異常なものなのかは常に気をつけてみていかないといけません。

レントゲン写真を撮らずとも、定期検診によって定期的に口の中を診ることができれば、歯の生え変わりが遅いことに気づくことも可能です。早期に異常を発見して、歯並びかみ合わせを整えていきましょう。

「何気ない習慣」と「歯並び」の関係性

2024年4月7日

普段の生活の中で何気なくやっているクセや習慣が、皆さん何か一つくらいあるのではないでしょうか?貧乏ゆすりであったり、手を叩いて笑ったり、ご自身も明らかに気づくクセだけでなく、人に言われるまで気づかずに習慣ができている方もいらっしゃいます。

このようなクセは当然ながら、口の中にも起こります。

クセや習慣の多くは取るに足らない些細なものですが、実はそれらが繰り返されることで大きな影響を及ぼすことがあります。

今回は口に関するクセによって歯並びにどのような影響をもたらすかについてご説明していきます。

【爪をかんだり、頬杖をつく】

気つかないうちに爪をかんだり、頬杖をつくことはないでしょうか?

爪をかむときは大体、前歯でかむことが多くわざわざ奥歯でかむ方は少ないと思います。

前歯で爪をかむと、前歯に対して力がかかります。これは通常の食事や会話の時にかかる力とは違い、押したり引っ掛けたりするような不自然な力です。これによって「出っ歯」になったり変なところに隙間ができたりします。

どこかの歯が一本だけ前に少し出ていたり、変な隙間が歯と歯の間に開いている場合などは見つけやすいでしょう。爪をかむ影響が歯並びに影響を及ぼしている証拠です。

頬杖も同様に顎に対して影響を与えます。頬杖をつく時と何もしないときでは顎にかかる力は変化します。頬杖は長時間するものではありませんし、かかる力もそれほど大きくないので意外に思われるかもしれません。しかしながら、顎に対して普段とは違う力が加えられるため、顎の形や歯並びが歪み、さらには顎関節症を引き起こしてしまう恐れもあります。

【思ってもいないことが影響する?】

爪かみや頬杖は意識してやめることができるかもしれません。しかし、それ以外にも歯並びへ影響を及ぼす習慣があります。

①歯ぎしりや食いしばり

歯ぎしりや食いしばりは無意識にしているので、自分でも気づいていないことが多く、なかなかやめられない方も多いのではないでしょうか。普段の生活では支障がなくても、顎関節の痛みや筋肉の痛みなどによって気づくこともあります。歯ぎしりや食いしばりも、食事や会話などでかかる力よりも大きな力であったり、頻繁に行われることによって歯並びに影響を及ぼします。

②唇を巻き込むようにかむ、舐める

唇を巻き込むと前歯に内向きの力が加わります。それによって前歯が変なふうに倒れ込んだり、変な歯並びになることがあります。無意識にしていたり、ストレスがかかった時にかんだり舐めたりすることが多くなるかもしれません。

③口をポカンと開けている(口呼吸をしている)

通常であれば、人間は鼻で呼吸をしています。いわゆる鼻呼吸と呼ばれる状態です。

しかし、アレルギー性鼻炎であったり、花粉症に罹っていたり、風邪をひいていたりすると鼻で呼吸できないため、口をポカンと開けて呼吸するようになります。この状態が口呼吸です。

歯並びというのは、頬と舌のバランスが関係してきます。

ですので、口をほポカンと開けて頬の力がかからなければどうなるでしょうか。そのバランスが崩れてきますね。口が開いていることで、舌は口を閉じている状態よりも下に下がっています。そうすると舌によって保たれていた歯並びが崩れていくのです。

口をポカンと開けるのは、病気に限ったことでもありません。最近は、長時間スマートフォンやパソコンなどによる作業をする方が多いので、そのときの姿勢も注意する必要があります。スマートフォンやパソコンの使用中は「猫背」になりやすいため、頭が身体より前に出やすくなります。すると、重心のバランスを取ろうとして下顎が後ろに引っ張られ、お口がポカンと開きがちになります。

④上の前歯に舌を押しつける、飲み込むときに舌を出す

上の前歯を無意識に舌で押していたり、食べ物や飲み物など何かを飲み込む時に舌を出すクセがある方も歯並びに影響が出る可能性があります。

前歯を舌で押すことによって出っ歯になったり、飲み込む時に舌を出すクセによって上下の前歯に隙間ができて、前歯でうどんがかみ切れないなどの状態を引き起こします。

特に飲み込む時に舌を出すクセというのは、幼い頃からずっとしてきた可能性があるため、直すのはなかなか難しいことも多いです。

⑤寝ている時の姿勢

起きているときのクセだけでなく、寝ているときの状態も歯並びに影響します。

例えば「横向き」や「うつ伏せ」で寝てしまうと、ある一部にのみ力がかかります。並んでいる歯に対して上から押しつぶすような力が働くので注意が必要です。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

今回ご説明したもの以外にも、歯並びに影響するクセはあります。どれも一部分だけを見ると大したことない力や時間ですが、1日の中で何度も繰り返すことにより大きな影響をもたらします。これらのクセはご自分で気付いてないケースも多いため、それに気づくだけでも変わってきます。

もしも、今回ご紹介したようなクセや習慣に心当たりがある方は、それらをできるだけ行わないように、または、やめる工夫をしていくことが大切です。

具体的には、周囲の人に「○○をしていたら教えて」と、お願いするのもひとつの方法でしょう。

また、目につくところ(机やパソコンなど)に「○○をしない」というメモを貼ったり、自分で分かる目印を作るのもおすすめです。

ご自分で気付いているのにやめられないクセなどがある場合、1人で悩まずにご相談ください。

知っていますか?6歳臼歯の大切さ

2024年3月31日

永久歯は親知らずを除いて28本ありますが、その中でもお口の中でとても重要な役目をする奥歯があります。5~6歳頃に生えてくる初めての永久歯で、6歳臼歯といいます。歯は28本どれが欠けてもいいわけではなく、それぞれに役割はあるのですが、その中でもとりわけ重要とされるのがこの6歳臼歯なのです。そんな大事な歯がもう6歳で生えてくるのかと驚かれるかもしれませんが、生涯にわたって大事にしなければならない歯です。

今回はこの6歳臼歯の重要性とその役割についてご説明していきます。

【6歳臼歯ってどんな歯?】

6歳臼歯は、6歳ごろに乳歯の奥に生える最初の永久歯です。

6歳頃生えるといっても、成長により前後するため早い子では4歳半から生え始め、6歳では約半数が生えています。前歯から数えてちょうど6番目の大きな歯で、乳歯が生え変わるのではなく、新たに歯ぐきを破って生えてきます。乳歯の奥にそっと生えてくるため、生えてきたのに気づかない保護者の方もいらっしゃるかもしれません。

ただ、生えてくる際に多少痛みが生じることもあり、お子さんが奥歯が痛いと訴えたり、なんだか変な感じがすると言われて保護者の方が萌出に気づくこともあるでしょう。歯の周りに汚れが溜まりやすく歯肉炎を引き起こすこともあります。

生え変わりはなく、またとてもむし歯になりやすい歯ですので、むし歯予防に気をつけなければなりません。歯の溝も大きく、存在感があるので、口の中をのぞいてみたらすぐに分かるのではないでしょうか。

【6歳臼歯の働き】

6歳臼歯は歯の王様とも呼ばれます。

その理由として、以下の3つのものが挙げられます。

①かむ力が一番大きい

永久歯の中で最も大きく、最もかむ力の大きな歯です。自分の体重と同じくらいの力がかかると言われています。全ての歯の中で最も大きく、食べ物をかみ砕く際に最重要となる歯です。

②永久歯への生え変わりの主軸

乳歯から永久歯への生え変わりの主軸として重要な歯です。

6歳臼歯は生え変わらないため、その位置関係もその後の生え変わりに重要となります。

③歯並びやかみ合わせの中心

6歳臼歯は、歯並びやかみ合わせにおいて中心となる歯です。

この歯を基準に、かみ合わせのズレやどのように歯並びを治していくべきかを考えていきます。

歯にはそれぞれに機能はありますが、その中でも6歳臼歯は歯並びやかみ合わせ、かむ力においても中心となる歯なのです。

【むし歯から守るために】

6歳臼歯は、生えるスピードがゆっくりです。そのため、しっかり萌出して、歯ブラシがきちんと当たるようになるまでに時間がかかります。乳歯をみがくように普通にみがいていても、歯ブラシがうまく当たっていなくて汚れが全然取れていないことも多いのです。しっかりと生えてかめる高さにまでなるには1年程度かかりますので、それまでにむし歯になるリスクがとても高い歯でもあります。

また、6歳臼歯はかみ合わせの溝が深く、生えたての歯は歯質が未熟なため生えて2~4年間が最もむし歯になりやすい時期です。この時期のむし歯予防には、溝の部分を予防t形に埋める処置(シーラント)をすることで、かなりの確率で虫歯を予防することが可能になります。

さらに、フッ化物を上手に利用するのもおすすめです。

フッ化物は歯の質を強くして、むし歯から歯を守る働きがあります。具体的には歯科医院での高濃度のフッ化物歯面塗布、ご家庭でのフッ化物洗口やフッ化物配合歯磨剤の利用などがあります。興味がある方はスタッフまでご相談ください。年齢に応じたフッ化物の利用法や濃度について、ご説明いたします。

【6歳臼歯のみがき方のポイント】

生え初めの頃の6歳臼歯は、乳歯に比べるとかみ合わせの位置がとても低いのが特徴です。そのため、歯ブラシがなかなか当たりません。6歳臼歯をみがく時のポイントは「つっこみみがき」をすることです。

①歯ブラシは横から突っ込む

生えている乳歯と同じようにみがいても、なかなかみがけていません。

横から歯ブラシを突っ込むようにして、ブラシの毛先をしっかり6歳臼歯に当てましょう。

②本人がみがくときは肘を上げてみがく

仕上げみがきではなく、本陣がみがくときは肘を上げてみがいたほうが歯ブラシの角度的にも歯面に当たりやすくなります。

③1本ずつ丁寧にみがく

乳歯と一緒にゴシゴシみがくのではなく、6歳臼歯1本を丁寧にしっかりみがくように心がけましょう。

④タフトブラシを使用する

通常の歯ブラシよりも小さく、操作もしやすいタフトブラシがおすすめです。

細かいところよりもしっかりとみがくことができ、歯面にもしっかり当てることができます。

⑤仕上げみがきをする

6歳臼歯が生えてくる頃は、また本人だけではうまくみがくことができません。

「小学生に入ったから1人でみがきなさい」ではなく、10歳頃までは仕上げみがきが必要です。特に6歳臼歯は、本人だけのブラッシングではむし歯になる確率がグンと高まります。生涯使用する重要な歯ですので、保護者の方も協力して守っていきましょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

6歳が近づいてきたら、乳歯の奥を注意深く観察してみましょう。歯ぐきの膨らみや盛り上がりに気づくかもしれません。生えてくる6歳臼歯を、できるだけ早めに発見して、適切にみがいていくことが大切です。シーラントなどの処置が可能になるのにも時間がかかります。定期的に歯科医院で清掃してみがいていくことと、ご家庭でのケアが重要となります。

かみ合わせの上でも、かむ力の面でもとても重要な歯ですので、むし歯にならないように大切にケアしていきましょう。

雨の日や気圧の変化によって発生する歯の痛み

2024年3月19日

いつも何ともないけれど、「雨の日や低気圧になったら何だか歯が痛い」という方もいらっしゃるのではないでしょうか?

昔から「雨が降ると古傷が痛む」「雨が降ると関節が痛む」などと言われてきたように、天候は私たちのからだに大きな影響を与えます。それは歯についても例外ではなく、「天気が悪い日は歯が痛む」という人は、意外と多くいらっしゃいます。

今回は、「雨の日や気圧の変化が大きくなると起こる歯の痛み」について、その原因と対処法を解説していきます。

【気圧の変化と歯の痛み】

「天気の悪い日は歯が痛む」というのは、昔から知られていましたが、科学的な説明はなされていませんでした。現在も、まだその原因や痛みの機序について、すべて明らかになってはいません。しかし、雨の日に歯痛が発生する原因のひとつとして考えられるようになったのが「気圧の変化」です。

通常、からだは外からかかる気圧と体の内側から外への押し返す力によって、圧力のバランスが保たれています。しかし、気圧が変化すると、体へかかる空気の圧力も変わりますので、それに対応していく必要があります。

低気圧になると体にかかる圧力が軽減されるため、体の内側から外へ押し出す力が大きくなります。山に登ったり、飛行機で高度の高いところに行くと、ポテトチップスなどの袋がパンパンになるのと同じ理論です。

体の中には、空洞や血管などの管が多くありますが、低気圧になると外から体を押す力が弱くなるため、体の中にある空洞や管が膨らみます。膨らんだ空洞や管などの組織が、周囲にある神経や血管が圧迫されることで、痛みを感じてしまうのです。

【複雑な歯の構造】

歯は、外から見ると分かりませんが、実は3層もの異なる層に分かれています。

そして、歯の中心には「歯髄腔」と呼ばれる神経(歯髄)が入っている空間があります。簡単にいうと、神経が入っている部屋ですね。その周りを象牙質、さらにその外側をエナメル質が包む3重の構造になっています。むし歯など、表面のエナメル質のみだと痛みは出ませんが、象牙質にまで進行していると痛みを生じたりと、それぞれの層で厚みや性質が異なります。

【気圧の変化と歯の痛み】

神経が入っている歯髄腔の内部の気圧というのは、通常であれば、外の気圧と同じになるように保たれています。しかし、短時間に急に外の気圧が変化すると調整が間に合わず、外の気圧と歯髄腔の内部の気圧に差が生じてしまうことがあります。

低気圧というのは、気圧が低い状態です。低気圧になると、歯髄腔の外の気圧は通常に比べて低下します。その結果として生じる歯髄腔の内側と外側の気圧差によって、内部から歯に圧がかかることで歯が痛むことがあるのです。これは低気圧が接近しているときだけに起こるのではありません。身近な例で言うと、飛行機が離陸する際や着陸するときに「耳がキーンとつまった感じがする、痛くなる」といった症状が出たことはないでしょうか。これも飛行機の離着陸などの時に、機内の気圧が変化することで、鼓膜の内側と外側で「気圧の差」が生じてしまうために起こるものです。このように、同じ場所や気象の条件であっても、高度が上がれば気圧は下がります。ですので、飛行機に乗ったり、高い山に登った場合も同様のメカニズムで歯痛が起こることがあります。

【痛みを感じやすい人の特徴】

「雨が降ると歯が痛む」のは、昔から多くの人が経験してきたことですが、みんな同じように歯が痛いかというとそうではありません。実際に、これを読んでいる人もそのような経験がない方も多いのではないでしょうか。

気圧が下がるからといって、世界中のみんなが歯に痛みを感じることはありません。気圧による変化を受けやすいのは、次のような状態であることがわかっています。

・むし歯がある

・むし歯の治療中である

・詰め物や被せ物をした歯がある

・歯ぐきや歯の根っこの先に膿がたまっている

つまり、歯にもともと何かしらの痛みの原因となるものがある場合です。

外の気圧が下がって、歯髄腔の中との気圧差が生じると、相対的に圧が高くなった歯髄腔の空気は膨張して周りの神経に刺激を与えます。その結果、歯痛は起こります。

そのため、治療しないままだったむし歯があったり、前に治療したところがある場合は、痛みを感じやすくなってしまいます。歯ぐきや歯の根っこの先に膿が溜まっている場合も同様です。

ここで気をつけておきたいのが、治療済みの歯も痛みを感じる可能性があるということです。治療していなかったり、何か問題がある場合にこのような痛みがあるのはなんとなく理解できるかと思います。けれど、治療し終わったのに痛みが出ることもあるのです。

これは、普段は特に痛みを感じなくても、詰め物や被せ物をしてから数年経っていると、小さな隙間から治療した歯の中に細菌が侵入し、再び虫歯になっていたという可能性もあるからです。

【痛みが出ないためにはどうしたらいいの?】

まだ症状が軽い場合や、すでに歯の神経を抜いてしまっているときは、むし歯が進行していても気がつかないことがあります。もし、雨などの天気によって歯が痛くなったり、飛行機に乗る度に同じところに痛みを感じるようなら、一度歯科医院での検診を受けて、お口の中を全体的にチェックするのがいいでしょう。

残念ながら、気圧の変化による歯の痛みは、気圧をコントロールすることができない限り、防ぐことはできません。しかしながら、口の中の状態を整えることで痛みを防ぐことはできます。

【痛みの予防方法】

まず一番におすすめしたいのが、普段から定期健診に通うことです。

普段から歯科医院に通って、お口の中をむし歯や歯周病のない健康な状態に保っておけば、急な気圧の変化や旅行で飛行機に乗ることがあっても心配ありません。登山に出掛ける前、飛行機に乗る前には、むし歯は治してしっかりとメンテナンスしてある状態にしておきましょう。

次にできることは、対処療法にはなりますが鎮痛剤を飲むことです。

歯科医院での治療中にどうしても飛行機に乗る必要がある場合などには、歯科医院で相談して必要であれば鎮痛剤を処方してもらうのがいいでしょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

天候によってが体調に変化があるというのは、気のせいではなく、根拠があるものです。

口の中にむし歯や治療途中の歯があると、天候や季節の変化によって、予想していない痛みを感じることがあります。日頃からの自分でのケアと歯科医院での定期健診を通じて、口腔内の健康を維持し、突然の痛みが起こらないようにしていきましょう。

「治療中断」したらどうなる?!

2024年3月12日

歯科医院での治療は一回で終わるものもあれば、何回も通わなくてはならないものもあり、都合を合わせるのが難しい場合も多いかもしれません。痛みがないからいいかと自己判断で治療を中断する方もいらっしゃいますが、そのまま治療しないでいるとどうなるでしょうか?

おそらく、皆さんが思っている以上にデメリットが多いのが現実です。

今回は治療中断に伴うリスクを考えていきたいと思います。

【治療中断したら起こること】

①治療にかかる時間がさらに伸びる

例えば、むし歯の治療を例に考えていきましょう。

一度で処置が終わるような治療であれば、その日に治療が完了しますので中断になることはありません。しかし、神経の治療などをしたり、その次の来院日に治療が完了する場合、「仮の詰め物」や「仮歯」をつけることがありますよね。

これらは「仮」という名前の通り、最終的な「つめもの」や「かぶせもの」を作っている間の一時的なものです。すぐに外せるようになっており、強度もそれほど強くありません。そのため、治療を中断して長時間つけておくようなものではないのです。

仮の詰め物を付けている間に「もう痛くないから」と自己判断で歯科医院での治療をやめてしまうと、いつの間にか詰め物が外れていたり、隙間が開いて、状態が悪くなってしまうことにもなります。つまり、むし歯が再発する場合や、治療開始時より悪化してしまうということにもなり得るのです。

また、むし歯の治療でかぶせものをする時は型取りをしますが「型取りを終えたあと」の中断も注意が必要です。あまり長く放置すると、かぶせものも合わなくなり、再び型取りをしてつめものやかぶせものを新しく作り直さなくてはならない場合もあります。そのため、無駄に治療期間が延びてしまうことになるのです。

②歯の寿命が短くなる

治療を中断してしまうと「歯の寿命が短くなる」リスクが高まります。

仮の詰め物や仮歯をしている部分は、最終的な詰め物やかぶせものよりも、どうしても細菌が溜まりやすくなります。そのため、中断して放置すると清潔を維持するのが難しく、新たなむし歯ができやすい環境になってしまいます。

最初の治療では小さかったむし歯も、最終的なかぶせものを入れずに放置してしまい、新たなむし歯が生じで神経にまで到達するように大きくなる可能性もあります。神経にまで達してしまうと、神経をとらなくてはならず、歯の寿命がとても短くなります。

神経にまで達しなくても、新しいつめものを作成する際には新たに歯を削る必要性もあるので、自分の歯がどんどん小さくなってしまいます。

神経を抜いてある歯の中断も注意しなければなりません。神経をとった後はむし歯になりやすいだけでなく、神経がある歯よりも脆いため、歯の根が割れたりヒビが入ったりしやすくなります。最悪の場合は「抜歯」せざるを得なくなることが多いため歯の根の治療は中断せずに必ず最後まで受け流のをおすすめしています。

治療中断でリスクが高まるのはむし歯や神経の治療だけではありません。歯周病治療の中断も

歯の寿命に大きな影響を及ぼします。歯周病は歯ぐきが腫れるだけの病気ではありません。進行すると歯を支えている骨が溶けてしまいます。歯周病がこわいのは、病状が進行しているのに気づかないまま、気づいたら骨が溶けていたり炎症が進んでしまったということです。サイレントディジーズとも言われる所以です。

歯周病の原因は歯周病菌であり、歯石除去をしたり、適切な歯科医院でのクリーニングがないと、歯周病は進行していきます。歯周病の進行を食い止めるためにも歯石を取り除くことは重要です。しかし、治療を中断してしまうと、数えきれないほど多くの細菌が歯石に隠れて増殖します。結果として、歯を支える骨を溶かし続け、やがては歯が抜け落ちてしまうのです。

③治療にかかる費用が高くなる

上記の①や②でもご説明しましたが、治療を中断することでそれまでやっていた治療を再度新しくやり直す必要性が出てきます。状態が悪化して、治療時間が長くなることも考えられます。そうすると、当然の如く時間も治療費も余計にかかってしまいますよね。

中断しなかったスムーズに終わっていた治療も、途中でやめてしまうことで歯の状態も悪くなり、それに伴う費用も多くかかることになります。

最後までしっかり通院することで得られるのは、歯の健康だけではありません。

歯科医院に通う時間も長い目で見ると短くなりますし、経済的なご負担も抑えることができるのです。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

風邪などと違い、むし歯や歯周病といった歯科医院で扱う口の中の病気は、放っておいても自然に治る病気ではありません。誤った状態で放置すると、確実に悪化していきます。

口の中全体で問題がなくなり、治療が完了するまでは欠かさず通院を続けることをおすすめします。それが最終的には時間もコストも抑え、口の健康を守ることにもつながるのです。

もしも、トラブルや急用などでやむを得ず来院できないときには、スタッフまでご相談ください。せっかく治そうと思って来院されたのですから、口の健康維持のためにどうしたら良いかを一緒に考えていきましょう。

大人になっても乳歯が抜けない原因(先天性欠如)

2024年3月5日

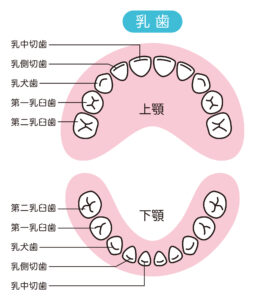

生まれたての赤ちゃんの口には歯が全くありません。そこから成長とともに乳歯が生え、それが抜けて永久歯に生えかわります。乳歯は上下左右合わせて20本あり、永久歯が生えることで自然と抜けるか、歯科医院で処置をしてもらって永久歯が生えてきます。

ところが、乳歯がなかなか抜けずに大人になってもずっとそのまま乳歯が生えている方もいらっしゃいます。本来なら成長に応じて抜けるべき乳歯が抜けないのは、どのような原因があるのでしょうか。今回は乳歯が大人になっても抜けない原因についてご説明していきます。

【乳歯の生え変わりの時期】

乳歯は生後6カ月くらいから生え始め、6歳ごろから少しずつ抜けていきます。もちろん個人差がありますので、一概にこの時期に抜けていないとおかしいということ言えませんが、14歳ごろには全て永久歯に生え変わっているでしょう。

乳歯は上下左右合わせて20本あります。下から永久歯が生えることで根が永久歯に吸収され、徐々に乳歯がグラついてきて自然に脱落するのが一般的です。しかし、グラグラしているものの、なかなか抜けなかったり、今後の歯並びに影響が出ると診断された場合は、自然に抜けるのを待たず歯科医院での抜歯になることもあります。

【 乳歯が抜けないのはなぜ?】

乳歯がなかなか抜けない場合は心配になりますよね。その場合はレントゲン写真を撮ってみたら、乳歯の状態と骨の中での永久歯の状態が分かります。永久歯が正しい位置にあり、永久歯の生えるスペースもあり、しばらくすると乳歯の根を吸収して生えてきそうな場合はそのまま様子をみていて大丈夫です。

しかし、レントゲン写真を確認すると、乳歯の後継の永久歯がないこともあります。

これは、本来生えるはずの永久歯のもとになる歯胚(しはい)がない「先天性欠損」という永久歯がない状態を言います。

本来なら永久歯が乳歯の根を吸収していくことで、乳歯がグラついてきて抜けますが、その永久歯が無ければ、乳歯は当然グラグラすることもありません。そのため、乳歯が全く抜ける気配がない場合は、まず先天性欠損が疑われます。これはそんなに珍しいことではありません。

永久歯の先天性欠損でない場合、次に考えられるのが永久歯が通常萌出してくる方向ではなく、異常な方向を向いて生えてきている場合です。通常、永久歯は乳歯の根に沿って出てきます。しかし、そもそも骨の中で変な方向に向いている場合は、乳歯の根に沿って出てくることはできません。それでも、永久歯は萌出しようとしますので、通常とは違う変な方向に向いて歯が出てきてしまいます。場合によっては、他の永久歯の根を溶かしてしまったりするので注意が必要です。このような永久歯の萌出方向の異常というのも、レントゲン写真を撮ることで確認することができます。状況に応じて、適切な対処をしていくことが重要になります。

【先天性欠如の原因と好発頻度・部位】

永久歯の先天性欠如の原因は明らかになっていませんが、遺伝や全身疾患、栄養欠如、薬物の副作用などが原因と考えられています。ただし、はっきりとした原因や因果関係は不明です。

好発する頻度は上顎よりも下顎の方が高く、部位は側切歯と言われる前から数えて2番目の永久歯と、第2小臼歯と言われる前から数えて5番目の永久歯で見られる事が多いと言われています。欠損歯の左右差はないとも言われています。

【先天性欠損歯と診断された場合はどうすればいいの?】

後継永久歯が先天性欠如の場合、今ある乳歯を大切にしなければいけません。乳歯は永久歯に比べて歯質が薄くむし歯も進行しやすいので、日頃から十分に適切なケアをしていきましょう。もしも乳歯がむし歯になって残せないような時は、最悪抜歯になってしまうことがあります。

しかし、いくら乳歯を大事にしても一生使うことは難しいでしょう。成人してからしばらくして脱落する可能性があります。そのため、もしも永久歯が先天的にないと診断された場合、経過観察を含めた長期的な治療計画をたて、適切な時期に適切な治療を行っていく必要があります。

先天性欠如歯が見つかったからと言って、乳歯を適切でない時期に抜歯をし、その後の部位をブリッジやインプラントで処置してしまうと、顎骨の成長を妨たげたり歯牙を傷つけることにもなりかねません。将来的に抜歯をしたり、脱落してしまう可能性など、歯がなくなってしまうことを考えたとしても、残っている乳歯のお手入れをしっかりとして歯並びに悪い影響が出ないよう長期的な管理を行うことが大切です。

【先天性欠如の治療法】

先天性欠如のところに歯を動かしてくる矯正治療、欠損した歯の両隣の歯を削ってスペースを補う数本が一体型になったブリッジと言う差し歯、インプラントと言う治療方法など、さまざまなバリエーションが考えられます。これは一概に先天欠如の部位だけの問題ではなく、その時点での口の中全体の歯並びやかみ合わせ、顎の骨や欠損の状態を考慮して行っていく必要があるため、問題は複雑になる場合があります。また、治療法の中には保険治療ではなく自費治療も含まれます。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯がなかなか抜け変わらなくて心配だったり、先天性欠如が発見された場合は、歯科医師とよく相談して、今後どのように治療方針を立てていくかを考えていく必要があります。

定期検診を受け、歯並びや咬み合わせなどに影響が出ないように治療をし、適切に管理していくことが重要です。

インプラント治療をしているとMRI検査はできないの?

2024年2月28日

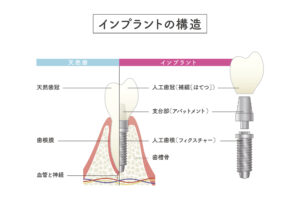

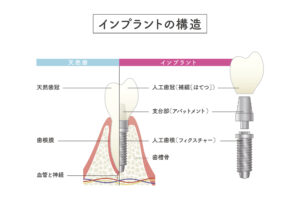

インプラント治療というのは、皆さんもご存知の通り、歯がないところに人工歯根を埋め込んで、歯がある状態と同じようにかめるようにしていく治療です。具体的には、顎の骨に金属(チタン)製の人工歯根を埋め込みます。

そのため、インプラント治療をすると、MRI検査を受けられないのではないか?という疑問を持たれることがあるかもしれません。

MRI検査というのは、全身の健康状態を調べる上でとても重要なものです。実際のところはどうなのかについて、今回はご説明していきましょう。

【MRI検査ってどんな検査?】

MRI検査とは、正確には「Magnetic Resonance Imaging」と呼ばれるもので、レントゲン検査やCT検査と同じように「画像診断」のために実施される検査です。検査には、強力な磁石と電波を使って磁場を発生させる装置を用います。ざっくりとしたイメージですが、レントゲンやCTは、骨のような硬い組織を検査するのに用いられます。一方で、MRIは内臓などのやわらかい組織の異常を調べるのに用いられます。

MRIが一般的な画像検査とは異なるところは、放射線を使用しないところです。その代わりに、磁石を使って検査を行います。ですので、撮影をする時は金属類を身につけたり、持ち込んだりすることはできません。もしも金属類を身につけたままMRI検査を受けてしまうと、装置にそれらが引き寄せられたり、検査結果にも悪い影響を与えることがあります。そのため、原則としてペースメーカーや人工内耳などの医療機器を体に埋め込んでいる人はMRI検査が受けられないのです。

【インプラント治療をしているとMRI検査ができない?】

このように、身体に身につけた金属は外さなければなりません。では、インプラント治療を受けた後はどうでしょうか?人工歯根を身体に埋め込んでいますよね。

結論から先にいうと、インプラント治療後もほとんどの場合はMRI検査は受けられます。

では、どうしてインプラント治療をしても、MRI検査を受けることは可能なのでしょうか?

【歯科で用いられるインプラント】

「インプラント」と一言で言っても、医療界にはさまざまなインプラントが使用されています。

歯科治療に用いられるインプラントが全てではありません。

歯がないところを補うために埋め込む人工歯根は「デンタルインプラント」です。現在の多くの方が認識してあるインプラントは、デンタルインプラントのことではないでしょうか。

しかしながら、医療の分野ではその他にも異なるインプラントがたくさんあり、心臓ペースメーカー、人工内耳、神経刺激装置などの医療機器もインプラントの一種です。これらはデンタルインプラントとは異なり、MRI検査が受けられません。

このような精密機器は、MRI撮影の画像を乱してしまったり、身体にも大きな影響を及ぼします。

これらの機器に用いられる金属は磁気に反応します。しかしながら、デンタルインプラントや整形外科などで用いられる人工関節や結合プレートなどに用いられるものは非磁性金属です。つまり、磁気による影響を受けません。ですので、歯科医院でインプラント治療を行った後でもMRI検査を受けることは可能なのですね。

【インプラント治療後でもほとんどの場合、MRI検査はできる】

現在、デンタルインプラントにはさまざまな種類があります。そのため、全てを網羅してご説明ということは大変難しいのですが、インプラント治療後でもほとんどのケースでMRI検査を受けられるでしょう。

基本的に、一般の歯科医院で行なっている標準的なインプラント治療であれば、まず問題なくMRI検査を受けられます。歯科で用いられるインプラントで使用しているのは「チタン」という金属です。チタンには磁力がありません。ですので、磁石と電波によって強力な磁場を発生する装置に近づいても大した影響を受けません。

しかしながら、現在用いられているインプラントのすべてがチタンで作られているわけではないというところが注意しなければならないポイントです。

【注意しなければならないインプラントの種類】

MRI検査ができない可能性があるインプラントというのも存在します。

実際には、インプラントオーバーデンチャーと医療用インプラントは十分に注意しなければなりません。

①インプラントオーバーデンチャー

インプラントオーバーデンチャーという言葉は、聞きなれない言葉かもしれません。

どのようなインプラントかというと、入れ歯のような取り外し式の上部構造を装着するタイプのものです。入れ歯とインプラントは、一般的に、磁石によって固定していきます。磁力があるものをMRIの検査時に持ち込むと、装置の故障を招くことがあるため、原則として磁石を使用したインプラントオーバーデンチャーはMRI検査には禁止されています。

しかしながら、インプラントオーバーデンチャーの中にも、磁石を使用しないものもあるのです。この場合は、インプラントオーバーデンチャーでも問題なくMRI検査が受けられます。

そのため、インプラントオーバーデンチャーを使用中でMRI検査を受ける必要のある方は、MRI検査を受けることや使用している装置がどのようなものであるかについて、歯科医院でよく聞いておきましょう。

②医療用インプラント

①のインプラントオーバーデンチャーも歯科で使用される「デンタルインプラント」の仲間ですが、これとは別に「医療用インプラント」というものがあります。心臓・整形・美容外科などで使用されるもので、体の中に埋め込みますが、これらを示すものです。具体的には心臓ペースメーカーや人工関節などです。

心臓ペースメーカーや人工関節が体内に埋め込まれていても、使用している金属や装置の構造などによって、MRI検査を受けられるかどうかは変わります。人工関節のように金属が使われていても、MRI装置や検査自体に影響がないものもありますので、きちんと主治医に確認しておくことが重要です。

【チタンってどんな材料?】

これまででチタンでできた一般的なデンタルインプラントは、MRI検査を受けられることはご理解いただけたかと思います。チタンは金属ではありますが、磁性体ではないため、磁力を用いるMRI検査に悪影響を及ぼすことはありません。

またチタンには、顎の骨と結合しやすいこと、人体に馴染みやすく安全性が高いこと、金属アレルギーのリスクがとても低いこと、 耐久性が高いが高いなどの特徴があることから、歯科医院でのインプラント治療によく用いられるようになりました。

このように安全なチタンですが、注意しておかなければならないことは、多くはありませんが、チタンにアレルギーを持っている方もいらっしゃるということです。

つまり「金属アレルギーの可能性が全くないというわけではない」ということです。

チタンにアレルギーがないか分からずに心配だという方は、事前にパッチテストなどの検査を受けておくことがいいでしょう。

【インプラント治療をしていることでMRI検査が断られてしまったら】

インプラント治療をしていても、チタン製のものであればMRI検査は受けることができます。

しかしながら、インプラントを勘違いされていたりして断られてしまうこともあるかもしれません。そのような場合の対応をご説明しておきます。

①上部構造のみを外す

インプラントが入っているということで断られた場合は、インプラント治療を受けられた歯科医院で上部構造を外してもらうとMRI検査を受けることができます。

骨に埋め込まれているインプラントの本体が、チタンなどの磁力を持たない金属である場合、被せ物の部分の上部構造のみを外すことでMRI検査が受けられます。磁石を使っていないタイプのインプラントオーバーデンチャーも同様です。

ただ、これはスクリュー固定式のインプラントに限られます。セメントで固定しているインプラントの場合は上部構造を外すことはできませんのでご注意ください。インプラントを外すように指示をされた場合には、インプラント治療を受けた歯科医院で上部構造のみを外してもらうのがいいでしょう。

②チタン製のインプラントであることを伝える

デンタルインプラントが金属製であるからとのことでMRI検査を断られた場合は、チタン製であることを伝えましょう。画像検査をする医療スタッフであれば、チタン製の医療機器がMRIに悪影響をもたらさないことを知っているので対応してくれることでしょう。

③歯科医師に相談する

自分が入れているインプラントが分からなかったり、どのようなものか忘れてしまった場合、MRI検査を受けていいか分からない場合は、インプラントを埋入した歯科医院に尋ねるのが一番早いでしょう。インプラント治療を受けた歯科医院・歯科医師であれば、使用したインプラントについて詳しく知っていますし、MRI検査を受けても問題がなければ、その安全性などを担当の先生に伝えてくれるはずです。

あやふやなまま自己判断してしまうと、思わぬ事故につながることも十分にあります。MRI検査を受ける前には、自己判断だけでなく、トラブルを防ぐためにも事前に歯科医師に相談することも重要です。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

インプラント治療を受けていても、基本的にはMRI検査は受けることができます。しかし、まれに例外はありますので、自己判断ではなく歯科医院で確認するのがいいでしょう。

歯科のインプラントとMRI検査の関係について困っていたり、相談したいことがあればお気軽にスタッフまでお声がけください。

2024年2月21日

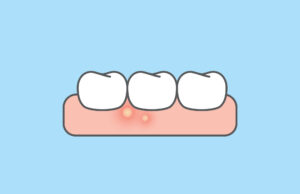

歯ぐきに何か「できもの」ができたことはないでしょうか?

ニキビのようなもので、最初は口内炎かな?とか気のせいかな?と思っていても、プクッと膨らんでいるのに気づくはずです。

これは「フィステル」というもので、歯ぐきにできてしまったできもののことです。

今回は、このフィステルについて、できてしまう原因から治療法に至るまでをご説明していきます。

【フィステルって何?】

フィステルとは、歯ぐきにできるできもので、日本語で「瘻孔(ろうこう)」と訳せるものです。内歯瘻(ないしろう)やサイナストラクトと呼ばれることもある症状です。見た目は、お顔にできるニキビに似ていますが、その中身は全く異なります。一般的なニキビと同様に、黄色く見えるかもしれません。それは膿(うみ)がたまっているからです。

その膿がどこから発生したかということが一番の問題です。

【口内炎とは違うの?】

結論から言うと、口内炎とフィステルは全く違うものです。

その原因から具体的な症状に至るまで、さまざまな違いが見られます。

フィステルの原因は、主に歯や歯ぐきの中に存在していますが、口内炎の多くは、歯ぐきの表面に細菌感染が生じたものです。鋭い食べ物や歯ブラシで歯ぐきを傷つけたり、入れ歯のパーツなどで歯ぐきを傷つけることによって口内炎ができます。

そのため、口内炎では強い痛みが生じやすくなっていますが、だんだんと傷が治っていくとそうした症状も消えていきます。もちろん、口内炎の原因となる入れ歯や矯正装置による物理的な刺激が原因となっている場合は、それらを適切に調整することが必要です。

口内炎が再発し続けないように、正しい調整をしていかなければなりません。

【フィステルの原因】

フィステルが歯ぐきにできる原因はさまざまなものがあります。

歯ぐきにできたできものは、あくまで膿の排出場所でしかありません。元をたどると、必ず感染源となるものが存在しています。

以下に、主な原因を詳しく説明していきます。

①虫歯が進行してしまった

虫歯が進行するとどうなるでしょう。小さかった虫歯がどんどん大きくなって、歯の神経まで感染が広がり、歯の根っこの中にも汚染が進みます。その状態を放置していると、歯の根っこの中部の細菌や汚れが歯の根の先に漏れ出て、膿のかたまりを形成します。専門的には根尖性歯周炎と言いますが、フィステルはその症状の一部と考えられます。

②歯の根っこが折れてしまった(歯根破折)

なんらかの原因で歯の根っこが折れてしまった場合もフィステルができることがあります。

外傷を受けたり、歯ぎしりによる力によっても歯の根っこが割れることがあり、フィステルの原因となることがあります。

歯の根の割れた部分で細菌感染が起こり、その影響が歯ぐきにまで広がるのです。

③根管の中が再び感染してしまった

過去に歯の根の治療(神経の治療)を行った歯が再び感染してしまうことによって、フィステルが形成されることがあります。

④歯を打撲した(転んで打った)

スポーツなどをしている時や転んで歯を強打した際、その場では特に症状がなくても、後にフィステルが形成されることがあります。これは歯を打った際の強い衝撃によって、歯の神経に炎症が生じた結果です。

「歯が折れたり欠けたりせずに良かった」と安心しているかもしれませんが、見た目には何の損傷も受けていないのにも関わらず、神経と血管で構成されている歯髄(しずい)には炎症が起こ流のです。何もせずそのまま放置することで、細菌感染が生じるケースもあります。

そうなると、むし歯を重症化させた時と同じように、フィステルが歯ぐきに形成されます。

【フィステルを放置するとどうなるの?】

フィステルは歯ぐきのできものもありますが、それと同時に、瘻孔と呼ばれる穴でもあります。

ですので、たまった膿は気づかなくても定期的に排出されています。

そのため、一時的に症状が自然と改善したからといって安心して何もせず放置していると、症状がどんどん悪化していきます。根本的な原因が解決していないからですね。

フィステルの原因は、上でご説明しましたように膿が排泄されている部分ではありません。ほとんどが感染した根管やその周囲の炎症によるものです。

根本的な原因を取り除かずに、大丈夫だろうとフィステルを放置すると、痛みや腫れといった症状が強くなるだけでなく、最悪の場合は原因となっている歯の抜歯をしなければならないケースも少なくはありません。

一見良くなったからと安心は禁物です。

フィステルができたら、すぐに歯科医院でチェックしてもらうのをおすすめします。

【フィステルを治療するには?】

フィステルの治療は、その原因に応じて異なります。

以下に、一般的な治療法をご紹介していきます。

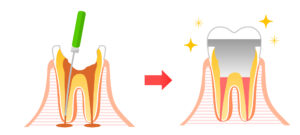

①歯の根っこの治療(根管治療)

むし歯が歯の神経にまで達した場合や、一度神経の治療をした歯などに行う治療方法です。

根管治療をしっかりと行うことで、歯ぐきの腫れや炎症、フィステルの症状を改善したり予防することが可能になります。歯の根の中の感染部位の清掃をして、神経の代わりとなる薬を詰めて終了となります。この治療法は、歯の保存と痛みの軽減に非常に効果的な方法です。歯の根の治療を行った後は土台を作って被せ物をつけていきます。

②歯根端切除術(しこんたんせつじょじゅつ)

歯の頭(上)ではなく、根っこの方(下)からアプローチして、フィステルの原因となっている細菌や汚染物質を取り除く治療法です。歯の頭の方からアプローチする根管治療が行えない、あるいは根管治療による効果が認められない場合に限って行います。上記の治療がうまくいかなかったり、根っこが治療しにくい形をしているときなどに用いる方法です。

麻酔をして歯ぐきをメスで切開して、歯の根っこの先端と膿の塊を外科的に摘出する処置となるので、通常の歯の根っこの処置とイメージは異なります。

③ヘミセクション

ヘミセクションとは、下顎の奥歯のような根っこが2本ある歯の片方だけを外科的に切除する方法です。根の治療でも治癒する傾向が見られないことが条件です。歯の根だけでなく、歯冠(歯の頭の部分)も半分、取り除くことになります。歯を丸ごと抜くのではなく、感染源となっている歯根側だけ切除するので、奥歯としての機能をある程度は残すことができます。

③抜歯

①~③の治療が難しい場合や歯の根っこが折れてしまっている場合、その歯を残すと症状がさらに悪化してしまう場合など、どうしても歯が残せない理由がある場合に行います。

歯を抜くのに抵抗がある方もいらっしゃるとは思いますが、周りの歯や口の中の健康を守るためには必要な処置となります。放置することでますます状態は悪化しますので、早めに決断するのをおすすめします。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

フィステルは歯ぐきにできるできものですが、お肌にできるニキビのようには治療することはできません。フィステルの原因となっている感染源をしっかり取り除くことによって治ります。単に「歯ぐきのニキビ」という感覚で軽視していると、歯を失うことになるだけでなく、感染がさらに広範囲に広がるリスクも生じるため、十分にご注意ください。