インプラント治療後の歯みがき粉の選び方

2024年8月30日

インプラント治療を受けた方やこれから受けられる方、その後の毎日のケアをどうしたらいいか

が分からずお困りかもしれません。インプラントは人工の歯ですが、治療を受けた後には今まで通り毎日のブラッシングなどのセルフケアを行う必要があります。しかし、インプラントを埋入した後のブラッシングでは、使用する歯みがき粉に注意しなければなりません。インプラントを長持ちさせるために、ぜひ覚えておいてください。

【インプラント治療後に使用する歯みがき粉】

結論から先に言いますと、インプラント治療後に使用する歯みがき粉は市販のものでも問題ありません。歯科医院が推奨するものでなければいけないと思っている方もおられるかもしれませんが、選び方に気を付けていけば市販のものを使っても大丈夫です。

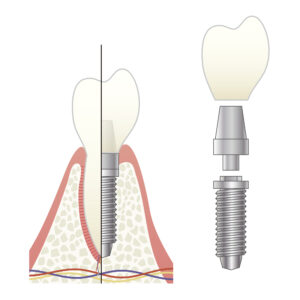

まず、インプラント治療後の歯みがきの目的を考えていきましょう。インプラントそのものを清潔に保つことはもちろんですが、歯みがきの目的はそれだけではありません。歯ぐきのマッサージや残っている自分の歯をみがくこと、自分の歯とインプラントの隙間を清潔に保つことも重要です。インプラントそのものはセラミックでできているので、むし歯になることはありません。しかしながら、その周りに関してはインプラント治療をする前と同じようにケアをしていく必要があります。インプラント治療後はインプラントそのものよりも、その周囲を健全に保つことを重視するといいでしょう。特に歯ぐきのケアは重要です。もしもケアをサボってしまい、歯ぐきが炎症をおこすと、最悪の場合はインプラントが脱落する原因にもなります。また、残っている自分の歯に異常があると、そこから歯周病になってしまう可能性もあるので、日頃のケアはしっかりとやっておきましょう。

【具体的にどんな歯みがき粉を使ったらいいの?】

①フッ素が入っているものでもいいの?

「フッ素入り」の歯みがき粉は市販でもよく売られています。フッ素はむし歯予防などに効果があるとご存知の方も多いと思いますが、インプラント治療をしていても使用していいのかという疑問を持たれるかもしれません。

フッ素は、使用量によってはインプラントを腐食させてしまう効果があります。しかしながら、日本で市販されている歯磨き粉に含まれているフッ素の濃度は、1,000~1,500ppm程度です。このフッ素濃度ではインプラントは腐食しませんし、インプラントが腐食してしまうような濃度の歯みがき粉は市販されていませんので、フッ素が入っているからといって気にする必要はないでしょう。どうしても気になる場合は、購入前にパッケージの裏面を確認してみてください。

フッ素には歯をむし歯から守る効果があります。また、同時に歯質を強化する役割もあります。そのため、ご自分の天然の歯のケアのためには使用することをおすすめします。

②研磨剤が入っているものはどうなの?

研磨剤入りの歯みがき粉を使用することで歯の表面についた着色汚れをとることができるため、使用している方も少なくないでしょう。市販のものの中には歯みがき粉の種類によって研磨剤の粒子の大きさも違うものもあり、お好みに応じて使い分けられるようにされています。

しかし、インプラント治療後に使用する歯みがき粉として、研磨剤が配合されているものは基本的にはおすすめできません。研磨剤入りの歯みがき粉は、汚れは確かに落ちます。ですが効果は一時的なものであり、研磨剤によって削れた部分に汚れが付きやすくなってしまいます。これはインプラントだけではなくご自分の天然の歯にとっても同じことで、研磨剤の配合された歯みがき粉を常用することで削れた部分にはまた汚れが付きやすくなってしまいます。

インプラント治療後に研磨剤入りの歯みがき粉を使用すると、インプラントもダメージを受けてしまうため、あまりおすすめはしていません。研磨剤が歯ぐきとインプラントの隙間に入り込んで炎症を起こしてしまう可能性もあります。

ただ、粒子の粗い研磨剤ではない、低研磨のもので歯科医院で販売されているものや「炭酸カルシウム」「ケイ素」を含まないものだと安心です。市販の歯みがき粉の中でどれを選んでいいのか分からない、選ぶのが面倒だという方は、歯科医院で推奨している歯みがき粉を使うのが安心です。歯科医院で取り扱いがあるものは、歯を傷つけるような素材は入っていないことがほとんどです。また、研磨剤の中でも「炭酸カルシウム」や「ケイ素」といった比較的粒子の粗いものが入っていないものを選ぶのも効果的です。

歯みがき粉の成分表に、研磨剤入りとは書かれずに「顆粒入り」と記載されているものもありますが、これも研磨剤と同様におすすめできるものではありません。もしもドラッグストアで購入する際には、必ず裏面の成分表示を確認しましょう。

③「化粧品」と「医薬部外品」だとどちらがいいの?

ドラッグストアなどで売られている歯みがき粉には「化粧品」に分類されるものと、「医薬部外品」に分類されるものがあります。これらの大きな違いは成分です。

化粧品の扱いをされるものは、研磨剤や香料、発泡剤が混ざっているものです。一方で、医薬部外品として扱われるものは、フッ素などの有効成分が含まれているものになります。パッケージをよく見るとどちらかの表示が書いてあると思いますので、しっかり見て判別していきましょう。

では、どちらを使うのがいいのかというと、ご使用になる方のそれぞれのお好みや口の状態に合わせて適切なものを選んでいくのがいいでしょう。しかし、②で示したように、研磨剤が含まれている歯みがき粉はおすすめしにくいというのが正直なところです。気になる場合は、医薬部外品の表示がある歯みがき粉を使用するのがいいのではないでしょうか。また、ご自身の口の中の状態がよく分からないという方はスタッフにご相談ください。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

「インプラントは人工物だから」と日頃のケアをサボってしまってはせっかくのインプラントも長持ちしません。インプラント治療は歯科医院で行うものですが、その後は自分の歯と同様に毎日の丁寧なケアが重要です。間違ったケアをしないよう、ご自分の歯と同様にしっかりと守っていきましょう。

歯科検診について ~COやC1ってどういう意味?~

2024年8月18日

学校や会社などで歯科検診を受けた時、歯科医師の先生が口の中をみて「7番まる、6番C1、5番まる、4番CO」などと言っているのを聞いた頃があると思います。奥から順番に小さいミラーで口の中の全体をチェックしているのは分かるけれど、歯科医師の先生は一体何を見ているのか気になりますよね。また、その時に記録した検診結果の用紙に英数字などが書いてあって、疑問に思うこともあるでしょう。先生が何やら沢山の用語を言っていて、注意して聞いていても聞き慣れない言葉でなんだか分からないと思われているかもしれません、一体、どれが悪くてなんて言っていたら大丈夫なの?と心配になってしまいますよね。

今回はそのような歯科検診での用語についてご説明していきます。

【歯科医師が言う用語】

まずは、歯科検診で歯科医師がどんな用語を言っているかについてご説明します。

数字では1~8、アルファベットではAからEなど聞いたこともあるでしょう。また「まる」や「C0(シーオー)」「C1(シーワン)」「C2(シーツー)」「C3(シースリー)」「C4(シーフォー)」なども聞いたことがあるかもしれません。

他にも、歯科医師が何か別のことを言うこともありますが、ほとんどが上記のような用語を使っていると思います。以下でそれぞれについて解説していきます。

①数字1~8、アルファベットA~E

この数字ですが、歯1本ずつについている番号で、歯の種類によって異なります。

大人の歯は、親しらずも全て入れると、上下全部で32本の歯があります。その1本ずつに、それぞれ番号が付いています。数字は1から8までしかありませんが、これに右上、左上、右下、左下とつければ、どの歯のことを言っているのかが分かります。

まず1番ですが、これは前歯のことを意味します。

真ん中にある大きな2本の前歯です。上下左右、合わせて4本あります。これらはすべて1番です。これに右上とつければ、「右上の前歯」のことを意味します。

この1番を基準にして、そこから奥に向かってどんどん数字が増えていきます。つまり、上下左右の1番から奥に向かう隣の歯は2番で、それから順番に数字が増えていきます。

このような感じでそれぞれ歯は数字が割り振られており、7番が永久歯の一番奥の歯ということになります。親知らずがある場合は、親知らずは8番目の歯になります。

このように数字1~8で表されるものは永久歯です。

次に乳歯ですが、永久歯と違って数字の番号では表しません。

乳歯はアルファベットで表します。アルファベットのA~Eで、永久歯と同じくAが前歯で、奥歯に近づくにつれ、B、C、D、Eとなります。

数字やアルファベットは歯の種類を意味するものということですね。

②まる、斜線、バツ、三角(△)

それぞれの意味は以下のものとなります。

まる(⚪︎):以前はむし歯だったけれど、治療してある歯(治療済みの歯)

斜線(/):むし歯でもなく過去に一度も治療してない健全な歯

バツ(✖️):要注意乳歯

残すかどうか判断する必要のある乳歯

三角(△):何らかの理由でなくなってしまっている歯(乳歯には使用しない)

既に抜いた歯やもともと存在しない歯のこと

これらの記号は歯の状態を示しています。

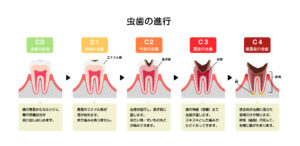

③C0、C1、C2、C3、C4

まずCと言われているのは、「虫歯」を意味しています。歯科検診で先生がもし「C」と言っていたら、むし歯があるということですね。

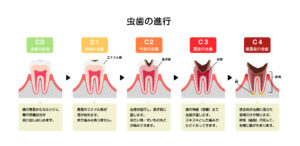

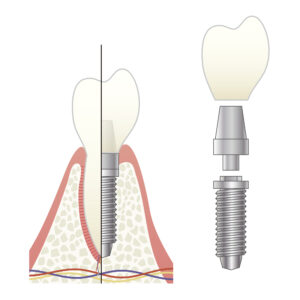

そして、このCにはC0、C1、C2、C3、C4の5段階のレベル分けがあります。それぞれのレベルが分かるには、歯の構造を理解する必要があります。歯というのは「エナメル質(歯の表面)」とその内側にある「象牙質」、そして神経の通る「歯髄」があります。これを踏まえた上でC0~C4をご説明していきます。

・C0(シーゼロ)

初期のむし歯。

自覚症状は出ないほどの歯の表面の小さなむし歯です。通常のむし歯治療のように削ったりということはせずに、再石灰化での治癒を期待できる程度のものです。

・C1(シーワン)

歯の表面のエナメル質に小さな穴が開く程度のむし歯です。この大きさのむし歯では、痛みを感じることがありません。この段階での治療であれば、少しだけ削ってレジンという樹脂を詰めて1回の処置で終わります。

・C2(シーツー)

むし歯が象牙質まで到達して、穴があいてしまっているむし歯です。

この大きさまで行くと、なんらかの自覚症状が出ていることが多いです。症状としては、痛みや熱いもの、冷たいものがしみるというような状態です。

処置の方法は、C1と同様にむし歯の部分を削ってレジンを詰める場合もありますが、むし歯の範囲が広い場合や、穴があいてしまっている部分の大きさによっては、金属の詰め物をしないといけないことがあります。

金属の詰め物をする場合は、むし歯を削って型取りをする日と、その型取りをして作成した金属の詰め物を装着する日の2回の通院が必要になってきます。

・C3(シースリー)

むし歯が歯髄(神経)まで到達してしまっている状態です。この状態までむし歯が進行していると痛みが出ます。具体的には、熱い物や冷たい物を飲んだりすると、ズキズキする痛みを伴うことがあります。

ここまで進むと、抜髄(バツズイ)という歯髄を除去する処置が必要になります。この処置は、通常のむし歯治療より時間がかかり、治療終了までにはおよそ4回以上など治療回数がかかります。状態によってかかる時間が異なります。

・C4(シーフォー)

むし歯が歯の根っこまで到達してしまっている状態です。歯の頭の部分がないような状態ですね。このような状態では、歯自体はボロボロに欠けていることも多く、痛みはある場合とない場合があります。状態としてはとても悪く、歯を抜くことになる場合もあります。

どうでしょう。C0~C2までの治療は通常のむし歯のイメージ通りではないでしょうか。

しかし、C3、C4となってくるとむし歯の状態がかなり悪くなります。むし歯が神経までいっている場合は治療も複雑になり、回数もかかります。

歯科検診でCと言われたら、痛みの有無に関わらずむし歯であることは変わりはありません。痛みが出ていなければ、なかなか歯医者に行く気にはならないかもしれませんが、痛くなってからだと神経を取る必要も出てきます。もしも歯科検診で「C」と言われたら、なるべく早く受診した方が良いでしょう。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

歯科検診で「まる(処置済みの歯)」や「斜線(治療をしていない健全な歯)」ばかりであれば安心ですが、もしかしたらむし歯が見つかるかもしれません。

1番小さなむし歯であるC0でも、治療をする必要はありませんが経過観察を要するものであり、それ以上悪化しないようにしないといけません。

また、痛みなどの自覚症状がなくても、C3やC4と診断されることもあるでしょう。痛みがないからと放置してしまうと、小さなむし歯ですぐに治るものだったのに進行してしまい、最悪の場合は抜歯しなければならないなんてことにもなりかねません。

口の中は自分ではなかなか分からないものですので、歯科検診はしっかり受けるようにしましょう。また、治療が必要だと言われたら、すぐに治すようにしていきましょう。

唾液といっしょに歯周病菌を飲みこむとどうなる?

2024年8月3日

食べものはお口から胃を通り、小腸、大腸で栄養分を取り込み、排泄されます。口の中は唾液によって潤されていますので、食べものを飲み込むと胃や腸に唾液が一緒に流れていき、お口の中に生息する細菌もこれらとともに胃や腸内へと入り込みます。つまり、私たちは食べものを飲み込むときに唾液も一緒に飲み込み続けています。

この唾液の中に歯周病菌がいたらどうなるでしょうか?

最近の研究によって、口の中の環境が腸内環境にも関連があることが明らかになってきました。

今回は口の中の歯周病菌がだ液によって飲み込まれるとどうなるかを考えながら、お口の中の環境がいかに全身の健康に影響を与えるかについてご説明していきたいと思います。

【歯周病菌と腸内細菌の関係】

歯周病菌にはさまざまな種類がありますが、その1つにジンジバリス菌(P・g菌)というものがあります。

P・g菌…Porphyromonas gingivalis(ポルフィロモナス・ジンジバリス)

歯周ポケットの中や唾液の中にいます

口の中のどこかに歯周炎があると、P・g菌などの歯周病菌が常に存在することになります。それを食事のたびに、唾液と共に飲み込んでしまいます。

この細菌が腸に流れ込むと、腸内細菌叢(さまざまな腸内細菌で構成される腸内の環境、別名:腸内フローラ)がバランスを崩し、腸のバリア機能が低下し、血液の中には細菌が作り出す毒素量が増加することがわかっています。

腸は栄養を吸収するだけでなく、毒素も吸収してしまいます。そしてそれが血流に乗ってさまざまな臓器に少しずつ持続的な炎症を引き起こしていくのです。

歯周病菌は、飲み込んでも胃の中の胃酸で死なないのかと驚かれた人もいるかもしれませんが、残念ながら、歯周病菌は胃酸にも負けずに全身を巡ってしまいます。

このように、歯周病菌はお口の中の問題だけではなく、全身の健康に関与する可能性が高いものとして、ますます口の中の環境を清潔に保つことが注目され始めています。

【歯周病菌の全身への影響】

歯周病菌が食事や歯磨きのたびに歯ぐきの血管の中に入り込むと、炎症物質が血液の中に放出されます。細菌と炎症物質は血液によって全身をかけめぐり、口から遠く離れた心臓や腎臓、大腸などの重要臓器にも悪影響を及ぼします。中でも高脂血症や動脈硬化、糖尿病は歯周病菌の関与が深いといわれています。

歯周病由来の菌により、血管の中で炎症が起こると、それをきっかけとして血管の中の機能が低下してしまいます。このことによって血管に障害が起こったり、血管の壁に脂肪が沈着したり、さらに血液が固まることで血栓が作られてしまいます。これが動脈硬化や心臓発作、脳卒中のプロセスです。

このことからわかるように、歯周病は単に「歯ぐきが腫れる」「出血する」「歯が抜ける」といった、口の中の問題に留まりません。歯周病菌が原因となって引き起こされるさまざまな口の中の症状及び、歯周病が引き起こすと考えられる全身の健康状態の不具合を避けるため、歯周病の治療や予防が大切なのです。

日々、正しく口の中をケアしていくことが、腸内環境の改善につながります。

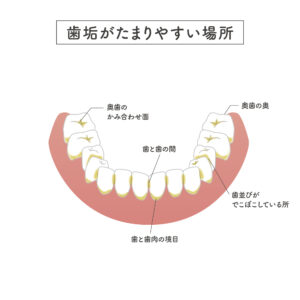

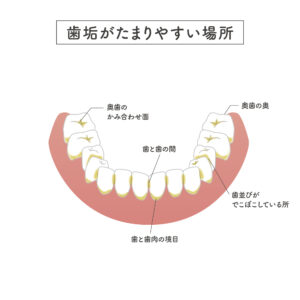

以上のことから、口腔内の環境を整え、歯周病菌が腸へ流入することを防ぐことは、腸内環境の健康維持や改善には外せない要素のひとつであることが分かります。歯周病菌は歯周ポケットに歯垢(プラーク)の中に溜まって繁殖するので、日々の正しいブラッシング(歯と歯ぐきの間を丁寧に磨く)で歯垢を溜めないことが大切です。歯周病菌を体内に入れないことにより、腸内細菌叢をきれいに保つことができ、他の臓器に炎症を引き起こすことが減少します。

このことからも、歯みがきによるご自宅でのケア、必要に応じた歯科検診でのクリーニングなど日常的な口腔内ケアが口腔内環境を整え、腸内環境をも整えることとなり、全身的な病気の予防にもつながると考えられます。

【OCEAN歯科からのメッセージ】

口と全身との関わりについては、なんとなくご存知だったかもしれませんが「むし歯で命を落とすことはない」「歯周病でも生きていくのに困らない」など、口の中の健康については軽視されがちです。全身の健康を考えるとき、口の健康とは別物と考えるのではなく、どちらの健康も繋がっているものとして考えていきましょう。全身の健康を考える上で、お口を健康に保つためにご自宅でのセルフケアと歯科医院でのプロフェッショナルケアを並行して行っていきましょう。